Super User

本书的必要

罗思修博士(休·诺尔曼·罗斯Dr. Hugh Norman Ross)生于1945年,是一名加拿大籍天文学家。他的名声来自他所创办的据称是基督徒护教学的传道机构,“信仰的理由”(Reasons to Believe, RTB),总部设立在美国加州。该事工宣称其目的是为基督徒提供支持圣经的科学根据,并且回答怀疑者提出的反对基督教的论点。此事工负责安排他的繁忙的讲座日程,并且出版一个刊物,称为《事实与信仰》(Facts and Faith)。罗思修写了几本面向大众的,有关圣经、科学和护教学的书(其简化书名见第28页的“罗思修的书”列表)。

当然,基督徒应该支持罗思修所宣示的目标,就是让圣经和科学协调一致,不是吗?尤其是面对许多政治宣传,说科学与基督教是彼此对立的。罗思修也是达尔文进化论的坚决反对者,并且宣称有不可否认的科学证据支持有创造者。另外,罗思修宣称他相信《创世记》是真实的历史,不是神话或隐喻,而且圣经是无误的神的话语。因此毫不奇怪,许多基督教领袖对他的思想给予高度肯定,而且导航会出版社(NavPress)也出版了他写的书。

可悲的是,有些人为罗思修的书写了肯定的评语,却没有透彻地阅读过这些作品,而是作为给朋友的恩惠。这岂止是不幸!这是不负责任地使用在基督徒公众中的名声和影响。有些著名的基督徒领袖,出于对编者和罗思修的牧师的友情,推荐了他写的书《创造与时间》(Creation and Time),却没有真正看过其内容。所以他们在创造方面的立场不一定与罗思修的书一致。其中一位在1998年一月之前撤回了他的支持。

罗思修也成为五旬节派(Pentecostal)的旗帜刊物《灵恩》(Charisma)2003年七月号的封面人物,该报导的作者是《灵恩》的资深撰稿人、新闻部主任薄安笛(安迪·布彻尔Andy Butcher)。1

然而,当我们认真研究罗思修的宣称,就发现很多时候他不让圣经自己说话,而是重新解释经文,以适应世俗的“科学”。所以,虽然罗思修声称他是“反对进化论”的,意思是说他不承认一类被造物可以变成另一类,但是对进化“科学”的其它部分他几乎全部接受,即使与《创世记》的清楚教导不一致的地方他也接受。虽然罗思修宣称他相信《创世记》是真实的历史,但他所理解的历史与经文的字面意义却相去甚远。他的观点常被称为“渐进创造论”(Progressive Creation)。在下页的表中,我将这种观点与国际创造事工(Creation Ministries International, CMI)的观点相对比;我们相信我们(CMI)的观点是基于对圣经的审慎解读,而且我们的解经学是前后一致的。罗斯更喜欢称自己为“长日创造论者”(Day-Age Creationist),清楚地反映在表中的第二行。我们在引论的附录中会评论罗思修自己是如何理解他与我们的区别的。

已经有人写过对罗思修著作的回应,如范碧波(马克·凡·比伯Mark Van Bebber)和邰乐宝(保罗·泰勒Paul S. Taylor)合著的对《创造与时间》一书的逐点回应。这是一部上乘之作,2但是因为某种原因没有得到足够的重视。罗思修从来没有回应他们提出的主要论点,而且继续重复同样的错误。“信仰的理由”所能做的只是发表一位政治学家所写的无力的书评,基本上是攻击作者,而不是批评书中的内容。3

罗思修的有些书得到了公开的评论,4但是这些评论对罗思修的教导似乎没有起到任何影响,也就是说,他继续重复同样的错误。因此有必要写一本全面的书,以显明下页表中左边的立场与圣经根本不可调和,而且也没有真正的科学依据。

罗思修过分伸展了他的专长领域

虽然罗思修辩论的热情值得赞赏,但不幸的是,有时他发表的意见超出了他的专长领域。这对那些假定罗思修在一切他说话的领域都是专家的基督徒是无益的。

比如在与年轻地球论争辩的时候,罗思修博士有时要提到希伯来文语言的细节。但是这多次为他带来麻烦。他试图贬低一个圣经创造论者常常持有的观点,就是《约伯记40:15》起始记载的“比西莫特”(behemoth,和合本圣经解释性地翻译为“河马”)是一种蜥脚类恐龙(sauropod),因为他相信恐龙在6,500万年之前灭绝了。罗思修在《创世记问题》第一版48页说(在第二版中被纠正):“希伯来文的‘比西莫特’(behemoth)的复数形式‘比西马’(behema)”。然而,就连初学希伯来文的人都知道“-a”是一种常见的阴性单数,而“-ot”是阴性复数。

|

渐进创造论 |

圣经创造论 |

|

地球和宇宙的年龄都是数十亿年之久。 |

地球和宇宙的年龄都是约6,000年左右。 |

|

创世的“日”都是极长的时期。 |

创世的“日”都是正常的日/天。 |

|

太阳和星星都是在地球之前被造的,仅仅在第四“日”对一个假设存 在的地面观察者“出现”。 |

太阳和星星都是在第四日被造的,是在地球被造(第一日)之后。 |

|

第七“日”仍然在继续,据说这有“事实”支持,就是在最近的10000年里没有新物种出现。 |

第七日的长度也是24小时。有些群体之间出现了生殖隔离(不能交配繁殖),因此按照定义,新物种产生了。 |

|

早在人类存在以前,亿万年来,动物就在彼此相食,因为自然灾害而死亡,因为多种疾病而受苦。 |

起初的创造是“甚好”的,而死亡、苦难、和疾病最终都是亚当犯罪的后果,罪导致神咒诅了他所造之物。 |

|

神分别创造了几乎一切的物种(species)。 |

神创造了相对而言很少的“类”(kinds),而多样“物种”是被造的基因库(gene pool)发生不增加信息的多样化的结果,尤其是在大洪水之后。 |

|

神在60,000-10,000年以前创造了亚当【该范围使得亚当可能早于土人到达澳洲的时间,据“测定”是在40,000年前】。尼安德特人不属于人类,而是没有灵魂的类人猿。 |

神造约6,000年前创造了亚当。尼安德特人(Neanderthals)和直立人(Homo erectus)都是真正人类的化石,是亚当的后裔,很可能活在巴别塔之后不久。 |

|

化石的次序记载了不同的时期,各个时期存在过极为不同的被造物,是神在不同时期的创造活动的结果。 |

化石的“次序”大多反映了在世界范围的大洪水中和随后的局部灾难中不同的埋葬阶段,也反映了多种不同的生态系统。 |

|

挪亚的洪水局限在两河流域的的河谷内。 |

挪亚的洪水是全球范围的。 |

|

神必须超自然地干预才能造出不同的种族特征,帮助人们从巴别塔分散。 |

亚当和夏娃拥有今天一切不同种族(族群)中的遗传学信息,也可能发生不增加信息的变异。种族特征是因为小的族群在巴别塔之后彼此分离开来。 |

所以,罗思修把语法颠倒了:“比西马” (behema)是单数,而“比西莫特”(behemoth)按照语法是复数。这是一种修辞手法(figure of speech),被称为“强度复数”(intensity plural)或者“尊贵复数”(plural of majesty);“所指的事物是单一个体,但是因为这一名词强烈地代表了它的特征,所以使用复数形式。” 5意思是“野兽中的野兽”。上文下理说明这是神造的最大的野兽。《约伯记》40:17说:“他摇动尾巴如香柏树”;这显然不符合罗思修建议的河马(除非那“香柏树”是盆景)!

本书的范围

本书集中批评罗思修写的书,而不是他的广播录音以及网站,因为书是他的教导的不可否认的记录,而且可以认定是被反复校对过的。反过来,录音中有较大可能犯一时说话走嘴的失误,而网站的文章可以被经常改变其内涵和网址的。

然而有以下的特例:

- 罗思修博士与贺文德博士(肯特·贺文德Dr. Kent Hovind 6)在2000年十月的安科博秀(约翰·安可伯格秀John Ankerberg Show7)上的那次广为人知的辩论。我在创世网站上(creation.com/ross_hovind)祥细评论了这次事件。其中的一些要点与本书中的多个论点相关。

- 《伊甸园里的生与死:圣经里及科学上的证据支持在堕落前就有动物死亡》(Life and death in Eden: The Biblical and Scientific Evidence for Animal Death before the Fall)是一套2001年的讲课录音带。这被描述为一次“圆桌会议”。参与者是罗思修和“信仰的理由”的同工:神学家桑普乐(肯尼斯·桑普拉斯Kenneth Samples)、生物学家冉法萨(法萨尔·拉纳Fazale Rana)、被称为平信徒护教家的哈梦洁(玛吉·哈尔门Marge Harmon)、还有作为主持人和神学家的彭可丽(克丽丝塔·蚌特拉格Krista Bontrager)。本书第6章指出了其中的错误。

- “RTB(信仰的理由)批评RATE(放射性同位素与地球年龄)计划”。8这是“信仰的理由”的广播节目,时间是2003年九月18日,西岸时间晚6-8点。主持人是彭可丽,录音室参与者包括罗思修、冉法萨和哈梦洁,通过电话参与者有文若哲(罗杰·韦恩斯Roger Wiens)。本书11-12章批判了其中的错误。

大约在本书第一版出版的时候,罗思修写了《日子的问题》(A Matter of Days)。其中没有任何新内容,但是他努力扮演蒙冤者的角色。我在创世网站上批评了这一点(见creation.com/matterofdays)。

我们遵守拉丁文的说法scriptura manent,意思是“成文者立”,隐含的意思包括“除非以同样的书面形式收回,否则可以一直被人批评”。所以,本书让罗思修为他写的书中的错误负责,除非他通过文字收回。如果他说他在某次讲话中口头收回了某个宣称,或者回答了某个要点,进而要求他的辩论对手去花许多时间去听他和助手的对话录音是不合理的。

本书的大纲

本书从圣经的权威这个主题(第一章)开始,原因是年轻地球论者与罗思修及其追随者(包括各式各样的神导进化论者【Theistic Evolutionist】和年老地球创造论者【Old Earth Creationists】)相比,其根本的区别就在于权威二字。国际创造事工坚信神的话是无误的,因此圣经必须是我们的终极权威。这意味着必须用圣经来评判人提出来的、可能出错的各种理论,而不是用人的理论来评判圣经。我们认为罗思修把“科学”高抬到与圣经平等的地位,而且在实践中,把科学放在高于圣经的位置,通过重新解释圣经来适应他对科学的理解,然而他声称自己的做法是符合圣经的。所以本书第一章解释为何圣经是权威的,以及为何罗思修的作法是与圣经不一致的。这一章还指出,不信24小时创造日的福音派基督徒实际上承认经文是如此说的,但是不肯相信,因为他们被所谓的“科学”吓倒了,误以为科学所教导的结论与圣经不同。科学当然不应被忽略,但是它应该被放在服事圣经的从属地位,而不是掌管圣经的统治地位。

一旦确认了圣经的基础地位,下一步就是要决定它在所争论的领域有什么教导,然后就可以论证真正的科学如何可以显明或澄清一些圣经教导。但是这绝不意味着重新解释圣经,得出与圣经明显的含义和传统理解相反的结论。

于是,第二章论及创世周的“日”,指出“日”的长度是24小时。这一章驳斥了一些反对意见,也简要地反驳了其它的两种妥协观点:间隔论(Gap Theory)9和框架假说(Framework Hypothesis)。10我同时也说明了“字义”解经究竟是什么意思,指出罗思修对“字义”这个词的用法很不符合字义!

第三章总结教会历史上绝大多数解经家的压倒性意见,即创世日的长度是24小时。即使那些持不同意见的人也相信,在他们写作的时侯地球的年龄还不到6,000年。漫长时代的思想首先在“科学界”流行,后来保守派解经家也试图让圣经跟上科学,这才出现了对圣经的长年代解释。自由派人士反而维持着传统的解释,并不是为了捍卫圣经的权威性,而是为了指出圣经的“错误”。

第四章比较短,是为了表明《创世记》里的创造次序与长年代的信仰无法调和。这一章着重论述神在第3、5、6日所创造的各类动植物(包括恐龙),以及第4天所创造的天体。然后我们回应了罗思修对创世周中被造物类别的限制,以及他所提出的创造生物和天体的“次序”。事实上,一位早些时候影响很大的长日论提倡者杨德威(Davis Young)后来放弃了长日论,而采纳一个完全否认《创世记》有任何历史价值的观点,这是一个主要的因素。

第五章应对大爆炸理论,该理论一直是罗思修解经学的基础。这一章分析了大爆炸理论的一些科学难题,指出关于星系、恒星和行星形成的进化理论有很多漏洞。因此,罗思修使用大爆炸和“弦理论”来护教是有问题的,而且不必要。本章提出了可以替代这些理论的另外的护教方式。最后,我们提供了可以替代它们的、合乎圣经的宇宙学模型。

第六章写的是关于罪与死亡的起源。这一章论述圣经的教导,就是罪与死亡是在堕落之后产生的。这里的死亡包括肉体的死,而不仅是“属灵的死”。有些经文明确地局限于人类的死(不涉及动物);但问题仍然存在,因为进化论者为现代人类化石所“鉴定”的年代比罗思修给亚当定的年代早。更何况脊椎动物的死亡也是在堕落之后,因为它们与人类一样,包括在“有灵的活物”(nephesh chayah)的范围之内。这可以从起初的素食看出来,而且动物最终都要恢复素食。圣经教导犯罪导致死亡,这一教导也是任何长年代妥协理论的丧钟。

第七章祥细阐述圣经创造模型,解释“受造类”的概念。本章也揭露了进化论者和罗思修所说的任何变异(variation)或“新种形成”(speciation)都是进化的误导性说法。一个关键的概念是遗传信息(genetic information)——从非生命变成动物再变成人类的进化11需要增加信息,而变异和新种形成只是信息重组(sorting)或信息损失的结果。这也反驳了罗思修所谓的创造论者相信超速进化(super-rapid evolution)的指控。

第八章论证《创世记》中的大洪水是全球性的,并解释为什么这是对经文的唯一正确的理解。本章驳斥了罗思修看似基于圣经的论证,以及他所谓的科学论证。事实上,地质记录如果被解释成近期灾难性过程的结果,这看上去似乎更合理。罗思修相信《创世记》洪水是一次局限于两河流域的地方性洪水,但这显然行不通,因为这不符合《创世记》的描述,况且两河流域的地理也不能维持大洪水的水位达一年之久。这一章还论证了方舟的稳定性,以及在方舟上容纳所有陆栖脊椎动物类别的可行性。罗思修的论点,就是关于在全球性洪水情况下方舟需要容纳的货物,基本上与过去非信徒提出过的论点是完全一样的,本章显示这是稻草人式的论证12。罗思修的这个错误是由于他对我们在前一章讨论过的受造类别的错误认识,而后者又是因为他相信创世的第七天仍然在继续。

第九章简述了按照圣经记载的人类历史,从大约6,000年前创造亚当和夏娃开始。这数字是按照《创世记》5章和11章里的家谱计算出来的。我们论证了这些家谱是没有空缺的;而且因为耶稣说“从起初创造的时候,神造人是造男造女” ( 马可福音10:6),说明人类被造是在宇宙被造之后不久。然后亚当堕落,把死亡带入世界;他的后裔继续落入邪恶的深渊,被神用大洪水审判。堕落和大洪水都在前面的章节里讲过。挪亚和他的家人通过方舟被拯救;他的后裔违背了神要人类遍满全地的命令,所以他们的语言在巴别城被神变乱。人类被分成不同的群体(population)的结果就是形成了不同的种族(race),或者更恰当地说是不同的族群(people group),这是基因库被分割的自然结果。然而,因为罗思修错误地理解了在同一类别之内的变化,他误以为神在巴别城的干预包括直接创造出人群之间不同的 “种族”特征。巴别之后,有些群体与文明分离,所以不得不生活在洞穴里并使用石器工具。有些被隔离的群体演变出不同的特征,结果就形成了我们所称的尼安德特人(Neanderthals)和直立人(Homo erectus)。罗思修认为尼安德特人比亚当还早,不是真正的人类,而是没有灵魂的类人猿(hominids)。罗思修为亚当订出的错误年代意味着澳大利亚土著人(Aborigines)也可能不是亚当的后裔,也就是说按照他的标准不属于人类。

第十章比较短,是为了驳斥罗思修关于数十亿年地球历史的所谓“基于圣经”的论述。这一章指出,如果神想要讲地球有长久的历史,圣经就会这样教导了(但是没有)。

第十一章解释了那些通过随时间变化的过程来“测定年代”的方法背后的哲学,并与更好的方法对比,就是相信可靠的目击者的见证。然后这一章还显示,即使接受均变论/进化论的假设,地球上和太阳系里仍然有一些过程指向一个年轻的地球,其“年龄” 远远低于罗思修声称的几十亿年。

第十二章驳斥了一些支持年老地球论的所谓的科学证据。比如,被用来反对近期创造的一些地质学上的理由,如纹泥冲积层(varve)和化石森林(fossil forest),如果在近期灾变的框架下解释反而更合理。这一章也指出了放射性测年法所依赖的一些可疑的假设。事实上,如果放射性测年法给出彼此冲突的年代,或者得出的年龄与已知的岩石年龄不符合,就连进化论学者也会经常质疑这些假设。

注:因为本书是写给大众的,所以把一些技术性的(technical,专业性强的)和边缘性的(peripheral,非核心的)段落放在了深色方框里。

为什么写这样一本“负面的”书

有必要说明一下本书为什么需要采取这样一种方式。从某种意义上说,本书是带着沉重的心情写下的,而且其目的不是为了攻击某个人。我们的任务是为了给信仰和圣经的权威辩护。我们很久以来就相信(并且解释了),在福音派圈子里,对圣经权威最危险的攻击不是进化论,而是“渐进创造论”,本书的目的就是要透彻地证明这一点。在圣经直白的文字上进行妥协,这种立场一旦广泛流传,就会带来极大的伤害,因为这是打着维护圣经的名义来进行的。这个议题之所以极端重要,是因为它牵扯到如何处理神自己的话语。希望读者理解,这不是一个无关紧要的“枝节问题”,也不是对不同的(隐含的意思是“合理的”)解经观点的吹毛求疵。我们应该像庇哩亚人学习,如同保罗在《使徒行传17:11》所赞扬的,在一切事上都查验圣经,把圣经当作判断对错的标准。

圣经根基

斥责假教师

揭露错误教导的一个问题就是它也降低了教导源头的可信性,因此有些人说国际创造事工在对罗思修教导的分析“太个人化了”。如果这些批评者能具体指出他们发现哪些材料太个人化了,或者如何能揭露罗思修的教导的错误而不伤害感情,那就好了。要想揭示一个人的错误,而不伤害他的感情,这是很难做到的事,因为名誉、骄傲等等类似的事情与之相关。但是,因为罗思修博士公开地讲了如此谬误和贬低圣经可信性的话,我们对他的回应也必须是公开的。本书主要是针对他的教导,而不是他个人,重点是议题。然而,以下有阴影背景的部分显示出圣经里有尖锐批评的先例,远远比我和国际创造事工所做的强烈得多。

|

耶稣经常斥责他的对手。比如《马太福音》二十三章27节说: 你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们好像粉饰的坟墓,外面好看,里面却装满了死人的骨头,和一切的污秽。(太23:27和合本) 他拣选的使徒们常常责备假教师—使徒保罗甚至斥责了使徒彼得,当后者的伪善的错误影响到带坏其他人的时候(加2:11 始)。而且,保罗命令提摩太去驳斥错误(提后4:2);《哥林多后书》十章4-5节还说:“将各样的计谋,各样拦阻人认识神的那些自高之事,一概攻破了。” 有时错误的信仰被嘲笑,如列王纪上十八章27节里以利亚对巴力的先知所做的,为了更大的善,就要揭露他们的破坏性的影响。 圣经的文字游戏(word play)有时圣经里的文字游戏是故意嘲笑一些个人和体系,就是那些建立自己来反对神的。《创世记》十一章9节说: 因为耶和华在那里变乱天下人的言语,使众人分散在全地上,所以那城名叫巴别(就是变乱的意思)。 (创11:9 ,和合本) 有些怀疑者指控圣经犯了错误,因为“巴别”(bab-ili)在阿卡德文里的意思是“诸神之门”,而“混乱”的希伯来文是balal。但是这里完全没有错误—因为这个文字游戏是故意的!当巴别塔的反叛者自以为是在建立通天塔,但是神让他们的可怜的行动被后代按照正确的角度认识—人们记住这是语言变乱的时候。 另一个可能的例子是尼布甲尼撒的名字Nebuchadnezzar。一些怀疑者声称这是一个错误,而“正确的”拼法是Nabuchadrezzar。的确这是正常的希伯来文音译,来自阿卡德文的nabu-kudurru-usur,意思是“拿布保护头生子”,来自巴比伦的诸神之一拿布Nabu。有一个解释这个不同拼法的理论是:这是正常的希伯来文的语言实践,把r变成n。13但是范瑟暮(van Selms)提出了另一个理论,就是旧约的-nezzar拼法有可能是反对尼布甲尼撒的犹太人故意含有贬意地提到他的七年吃草如牛的动物行为。14也就是说nabu-kudanu-usur,意思是“拿布保护骡子”。15 挑战-回击的范式(Challenge-riposte Paradigm)一些善意的基督徒认为任何批评都是“没有爱心”(见下一段),就像一些怀疑论者试图抵制基督徒的反对一样!当遇到类似以上的例子时,这些基督徒试图避开这些范例的力量,声称:“耶稣是神,所以他有权柄和道德权利来说这些话。使徒们,还有以利亚在羞辱巴力的先知时,也拥有这些。但是我们没有。” 但这是不看历史背景。现代西方文化被“政治正确运动”(political correctness)掌控,充满了“受害者文化”,让我们无论如何绝对不能冒犯任何被自由派指定的“受害者阶级”的成员。但是古代的公众论坛,包括一些现代的,都经常是在挑战-回击的范式下运作的。在新约的文化背景下,“挑战-回击的范式是一个中心现象,是人必须在公众当中遵行的。” 16 辩论双方的目的是在交流中试图贬低对方的名誉或社会地位“作为要么同等量级、要么升级加码的回应(如此给予反向挑战)”17。不光是为自己辩护,一个值得尊重的人在这种文化下必须进行反击。 我们在福音书中看见数不清的例子,耶稣拒绝为自己辩护,而是掉转辩论的方向,一般是通过反问,有必要时也会羞辱对方。比如在《马太福音二十一章23-27节》、《马可福音十一章27-33节》、和《路加福音二十章1-8节》,耶稣进入圣殿,祭司长和长老们质问他,要求知道他行事的权柄是来自哪里,耶稣的回应是反问关于施洗约翰(的权柄来源)。当他们拒绝回答他时,他也拒绝回答他们;这是一种羞辱。 在《马太福音二十二章15-22节》、《马可福音十二章13-17节》,和《路加福音二十章20-26节》,希律党人和法利赛人一同密谋来问耶稣关于交税的事,试图把他拉入陷阱,显得要么是不忠于他的犹太民族,要么是对罗马谋反。耶稣有一次提出反问,关于钱币的(像和)拥有者。他的结束名句,“把凯撒的归给凯撒,把神的归给神”是再一次攻击他的对手的伪善和不忠。 另一个例子是《马太福音》十二章5节: 再者,律法上所记的,当安息日,祭司在殿里犯了安息日,还是没有罪,你们没有念过吗? (太12:5 ,和合本) 多数人都不注意耶稣的问题“你们没有念过吗?”是对他的法利赛人对手的极大的羞辱。很显然他们念过经文,而且是被公认的圣经专家。所以这个问题在他们说起来最懂行的领域里贬低了他们的权柄。这就像问罗思修是否理解最基本的天文学一样。这基本上像是说他们是愚蠢的,不能理解显然的事,不肯恰当地做功课一样。但是再一次,在挑战-回击的范式之内,这是在公共论坛理当做的事。这是对法利赛人对耶稣的名誉进行的挑战给出回应,因为他们因他的门徒们的行为而挑战了耶稣。耶稣就把挑战升级加码,说他们对圣经无知,在他们最引以为骄傲的地方攻击他们。 有时耶稣可以特别地尖刻,设想你是那个时代的一个犹太人,如果碰到死尸就会把你划入不洁净的另类长达一周之久(民19:11)。再设想你是一个犹太人宗教领袖,你的名声是维护和遵从律法的。然而耶稣说你不光是一般地接触死尸,而且是一个被死尸充满的坟墓!(太23:27) 还有许多其它地方,在那里耶稣“显示出高超的回击的技巧,并因此揭示出他自己是一个值得尊敬的和有权威的先知。” 18 |

“爱你的敌人”(《马太福音》五章44节)

圣经在这里用的“爱”的原文字是动词ἀγαπάω (agapaō),与名词ἀγάπη (agapē,“爱加倍”) 相关。这个词“与情绪和感觉无关,而是与具体的行动和实际的关怀有关”。19新约一般用“爱加倍”对应“联系和从属于一个群体的价值观”,而 “与眷恋的感情、喜爱的情绪、和温暖的感觉几乎毫无关系”。20还有一个问题,就是要爱那些正在被、或即将被错误的教导领入偏路的人,所以很清楚“爱加倍”不排斥证伪或驳斥真理的敌人,而不把他们当作个人的敌人。从某种意义上说,“爱加倍”基本上等同于“刚强管教的爱”(tough love)。

这从来不是一个简单的问题,而是要把神的旨意没有一样不考虑在内(使徒行传20:27)。人们会发现,如果国际创造事工要求与罗思修博士公开辩论的建议(见下文)得以实施,国际创造事工的同工对罗思修博士不会表现任何敌意或缺乏爱心。这从来就不是一个个人关系的问题,而且(按照以上解释的)爱被放在首位。

躲避那些分裂教会的人?

《罗马书》十六章17节写到:“弟兄们,那些离间你们,叫你们跌倒,背乎所学之道的人,我劝你们要留意躲避他们。”有些人使用这节经文来攻击年轻地球论。但是他们却不提这段经文的背景:保罗说造成“离间”(διχοστασία, dichostasia)和使人“跌倒”(σκάνδαλον, skandalon)的是那些“背乎所学之道的人”(违背你们所学的教义的人) 。正如我们所揭示的,那些对圣经直截了当的教导进行妥协的人才是“背乎所学之道”,就是违背使徒们的教导、违背教会两千年来的一贯理解。有意思的是,宗教改革家,如马丁路德,他重新恢复了圣经的权威、以及得救是唯独本乎恩典和因着信心的教义,然而他也被人攻击是“分裂教会”。

双重标准?

有时不得不诧异,为什么有人抱怨年轻地球论者的风格,却从来不批评罗思修博士攻击年轻地球论,而那似乎就是他的事工“信仰的理由”唯一“存在的理由”。难道那不也是“分裂教会”吗?比如,罗思修竟然把年轻地球论与使徒保罗在《加拉太书》里定罪的异端作恶意的类比:

就像割礼的问题分裂了第一世纪的教会一样,我认为创世时间的问题分裂了本世纪的教会。就像割礼扭曲了福音和拦阻了福音的传播一样,年轻地球论也做了同样的事。(《宇宙与时间》,162页)

罗思修还对乌雪大主教(Archbishop Ussher)21的一流的学问进行了末流的攻击(见本书英文版125页【中文版125页】),尽管后者的赞赏者包括牛顿爵士。22

最近,《灵恩杂志》(Charismata)引用了罗思修的话(经过他的首肯),说年轻地球论“鼓励某种形式的诺斯底派(灵智派Gnosticism)。” 23罗思修的理由是:年轻地球论“相信只有圣经是可信的,而不是物理的实在。”无论如何,他是在把年轻地球论与一个货真价实的异端相比较,那是一世纪教会与之艰苦争战并且最终击败了的,而《灵恩杂志》竟然为之叫好!在此之前,罗思修还和车理深(格里森·阿彻,Gleason Archer)24一起说过类似的话,是在《创世记争论:对创世日的三个观点》一书中他负责写的那一部分当中。25这是写在罗思修和车理深联合指控年轻地球论者否认物理实在之后,强把我们没说的话放在我们口中,说我们提倡一种“类似诺斯底派的神学”。这甚至被写在这一部分的副标题里:“诺斯底派的因素”。

虽然相信年轻地球论/年轻宇宙论的创造论者自以为他们真心寻求为神话语的真确性辩护、并领人归向基督,他们却没有意识到他们的立场导致这些神学倾向。我们认为他们虽然会否认这个诺斯底派的观点,就是‘在物质(matter)里面没有生命、真理和实质(substance)’,但是很不幸,那正是他们的观点所走的方向。按照圣经,这是一个危险的方向,因为神说一切被造物都是”好“的,而且因为在堕落之后,我们都在物质的领域内犯了罪。更重要的是:物质里没有生命和真理的说法已经被我们的主变成人这个事实所证伪---他是道路、真理、和生命,却给自己加上了物质,好拯救我们脱离罪。否认物质里面有生命、真理和实质,至少是否认圣经关于创世、罪、基督和救恩的教义。最终这个观点否认圣经本身。26

这是一个更加煽风点火的说法,隐含说年轻地球论几乎就是否认圣经和基督。一些批评年轻地球论的人容许罗思修的这种煽动性说法,却极力反对年轻地球论者在回应中使用任何表现出严厉的口气。这说明他们使用双重标准。27

这一指控无论如何都是是荒谬的:

- 首先,年轻地球论者相信物质世界是可靠的,但是不一定相信关于物质世界的人为的理论----尤其是关于过去在其中所发生的事。

- 第二,诺斯底派相信物质是邪恶的,因为我们的世界是被一个“造物匠”(Demiurge)所创造的,而真神不会让物质玷污自己。年轻地球论者当然相信真神创造了物质。而且我们不信物质是邪恶的,而是本来 “甚好”的整个受造界受了咒诅。

- 第三,诺斯底派(Gnostic)这个词的来源是希腊文的γνώσις(gnosis),意思是“知识”。他们相信一种秘密的知识,只有内部人士才知道;却把圣经当作给大众的普通知识。然而,如果有任何人像诺斯底派的话,那应该是罗思修。是他在教导如果我们想理解圣经,仅仅使用语法工具书和关于历史背景的知识是不够的。我们必须采用只有内部人士(科学家)才知道的知识(“科学”),那是连圣经最初的读者也不知道的!

以下是我们收到的另外一些问题,以及我们的回答:

- 为什么你们不在中立的论坛上做辩论,比如在安科博或道伯勋(James Dobson)的节目上?28

如果存在“中立的论坛”这个稀有物种的话,我们希望它可以为子孙后代永久保存。安科博和道伯勋在创世问题上根本不是中立的,而是强烈支持罗思修。安科博的偏向在他主持的罗思修与贺文德(2000年十月播放)的辩论中一览无余。29那基本上是罗思修和安科博的联合团队反对贺文德。道伯勋常常邀请罗思修到他的节目上作客,但是他的节目制作者却说“创世记答疑”(Answers in Genesis, AiG)的主席韩慕肯(Ken Ham)是“分裂教会的教条主义”,因此不肯请他到节目上作客。安科博也从来不与国际创造事工联络,尽管这是全世界年轻地球论的领袖组织之一。

无论如何,我不理解辩论为何有这样强的吸引力。国际创造事工常常回应罗思修的公开声称,但是罗思修根本不理会年轻地球论者说了什么,而是错误地表达我们的论点(译者注:作“稻草人式的论证”)。重要的是双方的立场是什么,而不一定要面对面地说。辩论常常强调个人性格,而不是实质主题。

- 为什么不让神来对付他?

有人用大拉比迦玛列(Rabban Gamaliel)在《使徒行传》五章38-39节所说的话来支持他们的论点。迦玛列教导与他持相同立场的非基督徒犹太人如何对待犹太基督徒:

现在我劝你们不要管这些人,任凭他们吧,他们所谋的,所行的,若是出于人,必要败坏。若是出于神,你们就不能败坏他们。恐怕你们倒是攻击神了。 (徒5:38-39,和合本)

但是我们要记住,圣经里所报导的(reported)并不都是圣经所赞成的(endorsed)。这里,路加并没有表达支持这种作法,而仅仅是准确地报导。前面引用斥责假教师的那些经文才是常态。很明显,把迦玛列的劝告当作普遍定律是愚蠢的。举一个极端的例子,假如人这样说怎么样?“如果希特勒真的在杀害犹太人和侵占独立的国家,那么神就会对付他。”邪教又如何?摩门教和耶和华见证会怎么会很兴旺?

人其实可以从关于神主权的教义反过来论证,即神已经在对付罗思修博士,就是通过国际创造事工来揭露他的的错误。

有趣的是,这样的批评有逻辑问题,它会自我驳斥(self-refuting),就是反击提问的人自己!如果我们写文章反对罗思修是错误的,按照他们自己的逻辑,这些提问者难道不应该不理我们,而让神来对付我们吗?当然不是这样!我们有一种责任,就是当一个主内的弟兄犯了明显的错误的时候,我们应该去纠正。当你看见这个弟兄在带领其他人走向误区,甚至离经叛道时,更是责无旁贷!

揭露谬误会彰显真理

在整个教会历史中,受神重用的领导人一直都是努力驳斥异端。在神的主权计划里,谬误一直推动着正统的教会来澄清关键的圣经教义。早期教会中一个最危险的谬误是亚流派(Arianism),它否认耶稣是神,教导说他是一个被造物。伟大的尼西亚信经(Nicene Creed)主要是为了对付这个异端被写下的,而这个信经至今仍然被基督教界的所有流派所接受,作为对基督的神性的最清楚的声明。比如,它说耶稣是“从真神所出之真神,是生非造,是与圣父同体。”今天的亚流派异端耶和华见证人的教导就有优秀的著作来驳斥,如罗德荣(Ron Rhodes)的《按照经文与耶和华见证人论理》(Reasoning from the Scripture with the Jehovah’s Witness)。30这本书也是展现关键教义的圣经根基的非凡之作。它包括核心教义,如基督的神性和身体复活,以及三位一体;也包括并非基要、但是重要的教义,如不得救者在死后受到永恒的有意识的惩罚。

我希望《驳斥妥协》一书也能作为对圣经的权威的强有力的辩护,包括圣经所教导的近期内的创世和全球性的洪水。有了这方面的强力根基,其余的经文也就得到巩固----特别是死亡是来自于罪,而罪的补救是福音,通过最后的亚当,即耶稣基督的牺牲和死里复活。

人可以相信亿万年历史而仍然是基督徒么?

这是一个非常重要的问题,需要从一开始就讲明。不管一些反对者如何说,国际创造事工(就像绝大多数的年轻地球论者一样)从来就很明确,人不需要相信六日创造论才能得救。圣经说得救是本乎恩,也因着信,而不是藉着行为(弗2:8);使人得救的信心就是相信基督的神性(罗10:9-13,引用珥2:32证明基督就是主耶和华)以及他为我们的罪受死、被埋葬和从死里复活(林前15:1-4)。

我们认识一些真正的基督徒,他们相信以上的核心教义,尽管他们不相信创造是在24小时一日的六日里完成的。范碧波和邰乐宝在批驳罗思修的书里明说了:“我们相信罗思修博士是得救了的,而且他愿意为主耶稣而活的动机是真诚的。” 31国际创造事工多年来销售这本书,为的是批驳罗思修的观点,并没有附带“不完全赞同作者意见”之类的话(disclaimer),这就意味着我们不怀疑罗思修的得救。

事实上,国际创造事工的(澳洲分部)创办主席任舒强教授(约翰·任德-舒特Prof. John Rendle-Short, 1919-2010)曾经是一名得救了的神导进化论者(theistic evolutionist)长达40年(在国际创造事工诞生之前)。还有许多同样的人,包括他的父亲舒仁雅医生(亚瑟·任德·舒特Dr. Arthur Rendle Short),一名出色的英国外科医生和护教学家。舒仁雅在关于堕落前的罪和死亡的问题上进行了长期的内心争战,32因为那是福音信息的根基(哥林多前书15:21-22,45, )。所幸的是,他在神学上并不连贯;我们在第6章将会指出有关的神学冲突;尽管如此,他持守了基要的信息。

不幸的是,布道家葛理翰(Billy Graham)的前同工滕普敦(查理·滕普敦Charles Templeton)后来就背道了,33还有持异端信仰的席邦主教(Bishop Spong),34他们都是神学上连贯的,因此就把福音和其基础一起丢掉了。这就是为什么国际创造事工发表的好几篇文章都得出同样的结论:是的,人可以是基督徒而不信年轻地球论;但是那将会带来一系列的后果,在本书中会详细演示,主要涉及圣经的权威性和和可理解性,以及罪作为世界上人类和动物死亡和痛苦的终极原因。35

另一次耶路撒冷会议?

《灵恩杂志》2003年六月号论罗思修的文章说:

罗思修提议开第二次耶路撒冷会议来解决创世问题,仿效《使徒行传》的模式。那时早期教会领袖们开了一次峰会来解决一个大有争议的问题,就是外邦人信徒是否必须遵守犹太人的习俗和律法。他相信创世的争论是教会面对的最大问题,比妇女的角色问题还重要,“因为它影响到传福音”。36

这个提议是荒诞的,因为耶路撒冷会议牵涉到使徒们(徒15:6),所以雅各在《使徒行传十五章13节》之后的决议是有使徒权柄的。耶稣把“捆绑和释放”的权柄给了彼得,然后给了使徒们(太16:20)。在犹太人的框架下理解:“捆绑”的意思是禁止某事,而“释放”的意思是允许某事。今天无人有这等水平的权柄。

需要有这样权柄的原因是新约圣经还没有完成,所以教会需要被使徒们指导。现在圣经的正典已经封闭,而使徒们也不在世,所以圣经是教会唯一的指导(提后3:15-17)。

本书中一贯使用的参考书名的简化名

罗思修的书

- BtC—《宇宙之外》(科州科罗拉多泉城:导航会出版社,1996)。Beyond the Cosmos (Colorado Springs, CO: NavPress, 1996). 这本书解释了多重维度的数学概念——他相信神是高维度的存在。这种说法假定高度猜测性的“弦理论”(String Theory)是正确的。罗思修还相信后者终于为一些理论问题提供了可能的解释,比如三位一体、神同时听见千百万人的祷告,还有神的主权与人的自由意志。《宇宙之外》

- C&tC—《造物主和宇宙》(科州科罗拉多泉城:导航会出版社,1995)。The Creator and the Cosmos (Colorado Springs, CO: NavPress, 1996). 这本书是为了对非信徒传福音而写成的,据说展示了宇宙的起源和细调如何指向神的存在。

- C&T—《创世与时间》(科州科罗拉多泉城:导航会出版社,1994)。Creation and Time (Colorado Springs, CO: NavPress, 1994). 这本书是写给基督徒读者的,试图在年轻地球论和年老地球论两种创造论者之间寻求停火。但是,在一开始挥舞白旗之后不久,他就在随后的章节中对年轻地球论者开火。

- FoG—《神的指纹》(加州橙县:应许出版社,1989,1991)。The Fingerprint of God (Orange CA: Promise Publishing, 1989, 1991).

- G1—《从科学的角度看创世记第一章》(加州母山市:博士影音公司,1983)。Genesis 1: A Scientific Perspective (Sierra Madre, CA: Wiseman Productions, 1983).

- GQ—《创世记问题》(科州科罗拉多泉城:导航会出版社,1998,硬皮装订版)。The Genesis Question (Colorado Springs, CO: NavPress, 1998, hardcover). 本书将使用其2001年的第二版(软皮装订)的页数。这本书是对《创世记》1-11章的纵览,对象是基督徒;目的是为他的年老地球论辩护,试图驳倒年轻地球论。

年轻地球创造论者的书和杂志

- CAB—白藤(编),柯琦璞、夏法天和魏兰德(著),《创造论答疑》(佐治亚州粉泉市:创世图书出版社及网站,2009)。Don Batten, ed., David Catchpoole, Jonathan Sarfati, and Carl Wieland, The Creation Answers Book (Power Springs GA: Creation Book Publishers, creationbookpublishers.com, 2009).

- Creation—《创世》杂志。以前叫《从无到有》(Ex Nihilo)。所有的引用文章都使用改名后的杂志名。

- CRSQ—《创世研究协会季刊》Creation Research Society Quarterly

- C&C—柯力道,《创造与改变:按照不断改变的科学范式的光照来看创世记1:1–2:4》英国罗斯郡:良师书社【基督徒焦点出版社】,1997)。Douglas F. Kelly, Creation and Change: Genesis 1:1 –2:4 in the Light of Changing Scientific Paradigms (Ross-shire, UK: Mentor [Christian Focus] Publications, 1997).

- RE—夏法天,《驳斥进化论》(佐治亚州粉泉市:创造图书出版社及网站,1999)Jonathan Sarfati, Refuting Evolution (Powder Springs, GA:Creation Book Publishers, creationbookpublishers.com, 1999).

- RE2—夏法天,《驳斥进化论2》(佐治亚州粉泉市:创造图书出版社及网站,2002)Jonathan Sarfati, Refuting Evolution (Powder Springs, GA:Creation Book Publishers, creationbookpublishers.com, 2002).

- ST—《星光与时间》(阿肯色州绿林市:主人出版社,1994)。Russel Humphreys, Starlight and Time (Green Forest, AR: Master Books, 1994).

- Journal of Creation—《创世专刊》,从前叫《从无到有创世技术性杂志》Creation Ex Nihilo Technical Journal,简称TJ。本书中一切引用都会用改名后的刊名。

- VB&T—范碧波和邰乐宝,《创造与时间:对渐进创造论者罗思修的读书报告》(亚利桑那州平顶山市:伊甸影音公司,1994年)。Mark van Bebber and Paul S. Taylor, Creation and Time: A Report on the Progressive Creationist Book by Hugh Ross, (Mesa, AZ: Eden Productions, 1994).

许多《创世》杂志和《创世专刊》上的文章(英文)都在国际创造事工的创世网站(creation.com)上可以找到。这些书当中的多数也可以在网站的书店上找到。

标准的神学书刊

- BDAG—“鲍大哥”,鲍尔、党科、安特和金里奇,《新约圣经和其他早期基督教文学的希腊文-英文辞典》(伊利诺州芝加哥市:芝加哥大学出版社,2000)。Walter Bauer, Frederick W. Danker, William F. Arndt, and F. Wilbur Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd ed. (Chicago, IL: University of Chicago Press, 2000).

- BDB—“不得不”,布朗、德里弗和布里格,《旧约的希伯来文和英文辞典》(麻州皮博迪市:亨德里克森出版社,1996)Francis Brown, Samuel R. Driver, and Charles A. Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1996).

- EQ—《福音季刊》Evangelical Quarterly.

- HALOT—“哈洛特”,寇勒和鲍嘉华(编),李察逊(译),《旧约的希伯来文和亚兰文辞典》(荷兰莱顿市:布利尔出版社,2002)。Ludwig Koehler and Walter Baumgartner, ed., M. E. J. Richardson, trans., Hebrew-Aramaic Lexicon of the Old Testament (Leiden: Brill, 2002).

- JETS—《福音派神学协会季刊》Journal of Evangelical Theological Society.

- Keil and Delitzsch—凯尔和德利施,《旧约注释》(密西根州大瀑布市:爱德曼出版公司,无日期)。Carl F. Keil and Franz Delitzsch,Commentaries on the Old Testament (Grand Rapids, MI: Wm Eerdmans Publishing Co., n.d.). 原作于19世纪德国,是德文。英译本被爱德曼出版公司多次重印。

- Leupold—廖颇得,《创世记释意》(密西根州大瀑布市:贝克尔书社,1942)。Herbert C. Leupold, Exposition of Genesis (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1942).

- TWOT—哈利来、车理深和吴特奇,《旧约神学辞典》(芝加哥:穆迪出版社,1980)。R. Laird Harris, Gleason L. Archer, and Bruce K. Waltke,Theological Wordbook of the Old Testament (Chicago, IL: Moody, 1980).

- WTJ—《西敏寺神学季刊》Westminster Theological Journal.

- 当然还有OT对应旧约圣经Old Testament,和NT对应新约圣经New Testament.

科学术语

- 我们将在全书一贯使用标准的国际公制(SI)的标志和化学元素的符号。

- Ga = giga-annum = 十亿(109)年;Ma = mega-annum = 百万(106)年;Ka = kilo-annum = 千(103)年。

本章附录

以下是对罗思修最近出版的一个小册子(也在他的网站上)所做的注释。37他在里面给出了他对“年轻地球论者”和“年老地球论者”的理解。他把前者称为“历法日创造论者”(Calendar-Day Creationist),比如国际创造事工的;把后者称为“时期日创造论者”(Day-Age Creationist),比如他自己。因为这是从他自己的角度看问题并用他自己的话谈事,所以我们不会被人说是把他没说的话放在他口里。然而,就如以下要揭示的,这里和他其它的著作一样,都有许多对别人的话的错误描述。这仅仅是一个总结—我们会注明在本书中何处会仔细解释。

CDC = 历法日(正常日/常日)创造论者,38即接受《创世记》一章里的日是正常长度的日,比如国际创造事工(Creation Ministries International, CMI)和创造科学研究院(Creation Research Institute, CRI),通常被称为“年轻地球创造论者”(Young Earth Creationist, YEC)。

DAC = 时期日(长期日/长日)创造论者,39如罗思修自己和许多其他的“渐进创造论者”一样,通常被称为“年老地球创造论者”(Old Earth Creationist, OEC),虽然这个术语也应包括“间隔论者”(Gap Theorist)。

罗思修博士的评论作为引文,前边有空格。注意在以CDC开始的段落里,被表达的是罗思修说我们所信的,不一定真正是我们所信的。

十项主要不同点

1.CDC(常日论):自然主义的生物进化会发生,可以在目(order)和科(family)以内产生新的属(genus)和种(species)。40

这是误导性的说法,因为我们不会把在一个类(kind)之内的分化(speciation)描述为“生物进化”,因为没有任何新的信息产生。然而,新物种的出现是不可否认的—罗思修似乎不理解,一个新的、不与其他群体交配生殖(繁殖隔离)的群体按照定义就是一个新物种。而且,没有任何圣经或科学的原因不许受造类内部发生足够大的遗传学变化,以至于在“属”或“科” (其实这些都是人为的分类)内产生新类型。这些都会在第七章里仔细解释。

1.DAC(长日论):自然主义的生物进化在一切层次都不会发生,除非在那些特殊的物种,即其总数超过千万亿(1015),增代时间不超过3个月,身体大小不超过1厘米。

这是一个奇妙的宣称—人不得不质问这位天文学家说这种生物学废话的资料来源是哪里。这种物种不变的观点远远超出圣经经文所说的,而且被实验科学所证伪—见第七章。

2.CDC(常日论):物理定律在亚当犯罪之前是大不相同的。

2.DAC(长日论):物理定律在亚当犯罪前后是完全相同的。

人不禁要问罗思修认为堕落是否造成了任何变化?(见第六章详解)。然而我们相信虽然神除去了一些超自然的维护,万有引力、热力学和电磁学定律都是从创世开始就一直在运作。国际创造事工有文字记录,一直就否认热力学第二定律是从堕落才开始的。41

3.CDC(常日论):得救的人类将被恢复到乐园里。

3.DAC(长日论):得救的人类将被从乐园送到全新的天地里。

这也是误导性的,而且罗思修还做了煽动性的指控,说那些相信“恢复”的人是“邪教”。我们有经文记录说将会有“新天新地”(启示录21:1),而且现在基督徒就是新创造(哥林多后书5:17)。我们确认新天地讲比原来的乐园更好,因为将没有犯罪的可能性。然而我们指出,许多有关未来新天地的经文与描述洪水前的世界的经文相似。比如,素食的狮子和狼(以赛亚书11:6-9; 65:25),没有太阳却有光类似创世周的前三天(启示录2:7;22:2,14,19)。虽然我的书在末世问题上不采取特定的立场,罗思修是一名前千禧年派信徒(premillennialist),42相信有千禧年国度,其中有素食的前肉食动物(《创世记问题》98-99页)。前千派的神学家,如赖睿察(查尔斯·莱利Charles Ryrie),相信千禧年是《使徒行传》3:21 “万物复兴的时候 ”(见《赖睿察圣经研读本》Ryrie Study Bible)。持前千派末世论的历法日创造论者(常日论者)会同意罗思修的观点,即千禧年不是最后的状态,而且会有一个全新的创造。

表达我们与罗思修的区别的一个更准确的说法是:罗思修完全否认在堕落前曾有过一个没有死亡的乐园。这在他提出的最后一点区别中得到了更清楚的说明,见下。

4.CDC(常日论):《创世记》第一章记录的是物质的创造…

当然了!不光国际创造事工如此相信,而且神自己也这样说:在宣告十诫的第四个诫命时,神说他用六天创造了天地,并在第七天安息(出埃及记20:8-11)。

4.DAC(长日论):人需要综合圣经里的十个(或更多的)对创世的记载,这是非常重要的。

罗思修在说什么?圣经从来不自相矛盾,而且圣经里没有一处对《创世记》一章和《出埃及记》20:8-11表示否定的经文。

5.CDC(常日论):宇宙和星星是永恒的。

5.DAC(长日论):宇宙和星星是有时间局限的。

我们在什么地方说过宇宙和星星是永恒的了?这个声称是完全没有根基的,而且是完全不真实的。【译者注:这是“稻草人式的论证”。见本章注12】。

6.CDC(常日论):天文学家在欺骗公众。

6.DAC(长日论):天文学家在告诉我们真理。

哪位天文学家?天文学终身教授傅丹霓博士(丹尼·福克纳Dr. Danny Faulkner)就相信历法日创造论(常日论)。我们一般地会指出:世俗的天文学家不是故意地欺骗公众,而是在和我们看同样的数据,但却是透过错误的“眼镜”。

7.CDC(常日论):诸天仅仅揭示神的存在。

7.DAC(长日论):诸天也揭示神的超越的(transcendent)特质,以及他的许多个人属性。

很难理解罗思修在这里想什么。我们常引用《罗马书》一章20节,然而,我们不承认被造物启示了足够的信息,以至人可以得救;我们也不承认可能出错的人类对被造物的解释可以超越圣经中的宣示。请看第一章里对普遍启示和特殊启示的讨论。

8. CDC(常日论):按字义对《创世记》一章只有一个解释。

8.DAC(长日论):按字义对《创世记》一章可有多种解释。

这只能在对“字义”这个词有好多种“字义解释”的情况下才会发生!“字义”的字义解释是:“接受字词的通常或首要的含意,使用普通的语法规则,不用灵意、隐喻或神秘主义解释”。“日”这个字的通常和正常解释是地球自转的一个周期;而且当它与一个数字、晚上和(或)早晨结合使用时,这个解释就是没有歧义的。这会在第二章里讨论。

9.CDC(常日论):《创世记》一章不能与公认的自然界的记录相协调。

9.DAC(长日论):《创世记》一章可以与公认的自然的记录相协调。

我们实际上说的是:“《创世记》一章不可能与对自然现象的均变论解释相协调。”这在第一章里会再次被讨论。

10.CDC(常日论):高级动物在亚当之前的死亡与神的品格和为人类的罪献上血祭的教义相矛盾。圣经没有为植物和低等动物赋予生命的特性和死亡的概念。

我们所说的是,植物从来没有被圣经称为有灵的活物(来自《创世记》里的希伯来文nephesh hayim),所以它们的生命与动物有质的区别。在堕落前的世界里(创1:29-30)和恢复后的世界里(赛11:6-9; 65:25),动物都是吃植物,因此可以看出这一点。我们会在第六章里讲这些。

10.DAC(长日论):高级动物在亚当之前的死亡与一个爱和仁慈的造物主并无矛盾。

请把这一点告诉那些身体被捕食者撕碎的动物吧,也请告诉那些被疾病折磨的动物(经常与折磨人类疾病相同,如癌症)。告诉它们说,这仍是一个“甚好”的世界,而不是犯罪后被咒诅的世界。

… 这与为人类的罪献上血祭的教义根本没有冲突。圣经的确为植物和低等动物赋予了生命的特性,并与死亡相联系。

如上所说,这是错误的。见《年老地球论的神》,43这本小册子论证,任何相信数十亿年历史的妥协理论都意味着,死亡和苦难从来就是神所创造的世界的一部分。而这是与圣经不一致的。

十项主要相同点

这十条我都同意,然而我怀疑我们的理解与罗思修的是否一致。

- 圣经必须首先被按字义(literal)解释,除非上文下理说明这个部分应该采用其它方式。

我同意这个论断,但是更喜欢用“平白”(plain)这个词,就是说“按照作者 的本意。”也就是说,在字义背景下作字义解释、在诗歌背景下作诗意解释。罗思修大概不会反对以上的话,而“字义”是一个可以接受的说法,但是希望以上说法不要被神导进化论者丑化。问题在于罗思修对“字义”这个词有奇怪的理解,如前所示。

- 圣经在全部的学术领域里都是无误的。

当然!不过,虽然我不怀疑罗思修公开地和真诚地为圣经的无误性辩护,但是在实际操作上他把世俗的“学术领域”放在了圣经之上。我们之间主要的区别大抵还是宗教改革时期的一个关键问题:唯独圣经(Sola Scriptura),即圣经超越一切的权威性、明晰性和完备性。但是罗思修说“神的启示不是单单局限于神的话。事实上大自然可以被看作是圣经的第67本书”(《宇宙与时间》,56页)。从这些话里可以看出,罗思修事实上教导的是“圣经加科学”(Scriptura et scientia)。在实践中,罗思修对圣经进行不自然的重新解释,以适应所谓的“自然界的事实”(实际上是进化论和均变论对自然界的解释),也就是“圣经顺从科学”(Scriptura sub scientia)。

- 宇宙是被超越地(transcendentally)和超自然地(supernaturally)创造的。

是的!但是哀哉,罗思修相信神使用了“大爆炸”来创造宇宙。大爆炸在本质上是无神论;它的多数的提倡者都认为宇宙自己创造了自己。而且大爆炸理论中的时间次序是与圣经的平白字义相违背的。

- 自然主义(naturalism)不能解释生命的起源。

同意!见问答:“生命的起源”,creation.com/origin.

- 自然主义不能完整地解释生命的历史;同样,神导进化论(theistic evolution)也不能。

没有争议。

- 自然主义不能完全解释地球的地质历史。

然而,罗思修对自然主义作了许多的让步,因为他不允许灾难性的、全球性的挪亚大洪水发挥作用,但这正是造成许多地层和化石的原因。

- 自然主义不能完全解释宇宙和太阳系的天体物理历史。

这是真的。但是再一次,罗思修对自然主义作了极大的让步,尤其是同意自然主义的大爆炸理论,以及数十亿年的星系演变史。

- 《创世记》第一章按照时间次序描述事实。它记载了神在六日内造一个“甚好”的被造界。

我同意这些字句,但是如上所述,罗思修认为,这些字句的意思不是字面上所说的!他所描述的堕落前的被造界根本不可能是“甚好”的。因为其中有我们在今天世界上看见的一切可怕的死亡、挣扎、苦难、疾病和弱肉强食。而且对罗思修而言,“六日”有非常不一样的含意。

- 亚当和夏娃是字义上的一对夫妇,是神在仅仅数千年前造的。

是的,我们同意亚当是从尘土中被造的,而夏娃是从亚当被造的,没有动物作祖先。但是关于“数千年”,国际创造事工认定是六千年,是按照《创世记》5和11章里面含有年代的家谱直接推导出来的。罗思修却认为比那长好几倍,添加进去没有任何圣经根据的巨大间隔。

- 所有的人类都是亚当和夏娃的后裔。

我同意,但是我们会把被称为尼安德特人(Neanderthal)和直立人(Homo erectus)的个体也包括在内,而罗思修却认为他们是没有灵魂的类人猿。

结论

罗思修在这里,如同在别处,对相信历法日(正常日,常日)创造论的机构做了误导性的指控,目的是为了给自己的立场作辩护。然而,我们已经在多处显明他经常错误地描绘我们所信的,而且他自己的论证并不符合圣经。重要的是,不要被罗思修使用的所谓“科学共识”领入歧途,而是要永远站在神的话语的权威之上,也就是说,让神的话来教导我们,而不是把外来的思想强加在经文里。

- Andy Butcher, “He Sees God in the Stars”, Charismata (June 2003): 38-44. Jonathan Sarfati, “Shame on Charismata!”, creation.com/rosspc, May 29, 2003.

- Mark van Bebber and Paul S. Taylor, Creation and Time: A Report on the Progressive Creationist Book by Hugh Ross, (Mesa AZ: Eden Productions, 1994).

- M. Clark, A Review of Mark van Bebber and Paul S. Taylor’s “A Report on the Progressive Creationist Book by Hugh Ross” , , 23 May 2003.译者注:英文版本书此处在第一版列出了资料来源,但是第二版略去了。创世网站上http://creation.com/ refuting-compromise-refutation-of-hugh-ross-introductory-chapter-and-reviews#r3列出了克拉克的评论的网站地址。但是现在已经找不到了。显然“信仰的理由”已经撤回了那篇文章。

- Jonathan. D. Sarfati, “Expos of NavPress’s New Hugh Ross Book: The Genesis Question”, Journal of Creation 13 (2):22–30 (1999); creation.com.org/ross_GQ.Danny Faulkner, “The Dubious Apologetics of Hugh Ross”, Journal of Creation 13 (2):52–60 (1999); creation.com.org/ross_apol.

- Bruce. K. Waltke and M. O’Connor, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax (Winona Lake, IN: Eisenbraun, 1990), 122.

- 译者注:贺文德博士是一名圣经创造论的普及者和辩论家,他在佛罗里达州彭萨科拉市(Pensacola,FL)建立了创造科学传道事工(Creation Science Evangelism)和恐龙博物馆(Dinosaur Venture Land)。然而因为他与国税局的冲突,被判入狱十年(2006-2016)。这教导基督徒要智慧地选择打什么仗(弗2:2)。

- 译者注:安科博是一名美国基督徒影音制作者。安科博秀邀请不同背景的基督徒领袖座谈或辩论,在世界范围的基督徒媒体上播放。

- 译者注:“RATE(速率)计划”代表“放射性同位素与地球的年龄”计划(“Radioisotope and the Age of The Earth” Project)。这是创造科学研究院(Institute of Creation Research)组织一些科学家研究放射性测年法的计划。他们似乎发现了一些支持年轻地球论的不可否认的证据。

- 译者注:间隔论者认为在创世记1:1和1:2之间有一个极长的间隔,但是六日是正常日,不是神创造天地,而是神重造秩序的日子。他们也信“年老地球论”,但是与“渐进创造论”对六日的解释不同。

- 译者注:框架假说认为创世周的前三天和后三天有对应:前三天分开领域,后三天填充领域。而且因为这似乎是文学的(literary)设计,所以六日不是字义的(literal)或顺序的(sequential)。

- 译者注:英文from goo to you through the zoo的字义翻译是“从原始汤,通过动物园,进化到你”。其中借助同音字的幽默只能在英文中欣赏。我们给出技术上准确的中文翻译。

- 译者注:稻草人式的论证(straw man argument)是一个逻辑佯谬(logical fallacy),就是不攻击对方真正的观点,而是造出一个类似对方观点却不是对方观点的“稻草人”来攻击。

- Alan R. Millard, “Daniel 1-6 and History”, Evangelical Quarterly 49:67-73 (1977).

- 译者注:lycanthrophy从英文字根翻译是“狼人”,意思是人因为发狂而像狼(拉丁文lycos)一样行为,其含意可以扩展到像任何其他动物的行为,包括尼布甲尼撒的七年吃草如牛。不过,一个更合乎尼布甲尼撒的行为的英文词汇似乎是boanthrophy,字义是“牛人”,即人因为发狂而像牛(bovine)一样行为。

- John E. Goldinggay, Daniel, Word Biblical Commentary, vol. 30 (Dallas, TX: Word Books, 1989), 3, 4.译者注:作者给出了引用文章的书,但是没有给出页数和被引用文章的来源。我们补充了页数、并把资料列在如下:范瑟暮,“尼布甲尼撒的名字”,《在旧约的世界旅行:为毕克教授65岁生日的祝贺集书》,范福斯编著(荷兰阿森市:范国库出版社,1974), 223-229页,引用在225页。Adriaan van Selms, “The Name of Nebuchadnezzar”, in Travels in the World of the Old Testament, Studies Presented to Professor M. A. Beek on the Occasion of His 65th Birthday, ed. M. S. Heerma van Voss (Assen: Van Gorcum, 1974), 223-9, esp. 225.

- Bruce J. Malina and Richard L. Rohrbaugh, Social Science Commentary on the Synoptics (Philadelphia, PA: Fortress 1993), 42.

- 同上注。

- 同上注。.

- David Hill, The Gospel of Matthew, New Century Bible Commentary (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., reprint edition, 1981), 130.

- Bruce, J. Malina and Jerome H. Neyrey, Portraits of Paul: An Archaeology of Ancient Personality (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1996). 译者注:英文版在这里没有给出引用的页数。

- 译者注:乌雪大主教(Archbishop James Ussher, 1581-1656)是爱尔兰的圣公会大主教(1625-56)。他写的著名的《世界年史》(Annals of the World)一书把创世的时间定在4004 B.C.。

- 译者注:艾萨克·牛顿爵士(Sir Isaac Newton, 1642-1727)是英国著名的科学家,牛顿力学三定律、万有引力定律和光学色散的发现者。他也是一名基督徒,是圣经预言和年代学的资深研究者。

- 同本章注1。

- 译者注:车理深博士(Dr. Gleason L Archer)是著名的保守派旧约研究学者。他精通大约20种古代语言,并且激情地为圣经的权威辩护,驳斥高等批判等理论。他写的《旧约引论综览》(A Survey of Old Testament Introduction)是最好的同类著作之一。然而在创世日问题上,他采用了妥协的时期日观点。

- David, G. Hagopian, ed. The Genesis Debate: Three Views on the Days of Creation (Mission Viejo, CA: Crux Press, 2001).Andrew S. Kulikovsky, “Sizing the Day: Review of Hagopian”, Journal of Creation 16 (1): 41-44 (2002); creation/com/ Gen_Debate.

- Archer and Ross, in Hagopian ed. The Genesis Debate, 130-131.

- 译者注:英文版的there is one sauce for goose and another for the gander的字译是“用一种调味汁给母鹅肉,却用另一种调味汁给公鹅肉”,意思是使用双重标准,表现出内心偏向。我们给出解释性的翻译。

- 译者注:关于安科博秀,见注7。道伯勋的节目是“聚焦家庭”(Focus on the Family),是一个有很大影响的美国基督教组织;他们的节目在全美基督教电台上播放。道伯勋已经退休;他的组织和节目还在。

- 夏法天对这个辩论进行了详细的评注,见” Jonathan Sarfati, “Ross–Hovind Debate, John Ankerberg Show, October 2000”, creation.com/ross_hovind.

- Ron Rhodes, Reasoning form the Scripture with the Jehovah’s Witnesses (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1993).

- Van Bebber and Taylor, A Report on the Book, 9. 【译者注:英文版没有给出引用的页数,译者查到和补上】。

- 见舒仁雅的自传:Arthur Rendle Short, Green Eye of the Storm (Edinburgh, UK: Banner of Truth, 1998). 请注意:舒仁雅医生的姓不是复合的(Arthur Rendle Short),而任舒强教授把父亲的中名和姓合成自己的姓(John Rendle-Short)。

- Carl Wieland, “Death of an Apostate”, Creation 25 (1):6 (Dec 2002 –Feb 2003); creation.com/death-of-an-apostate.

- Michael Bott and Jonathan Sarfati, “What Is Wrong with Bishop Spong? Laymen Rethink the Scholarship of Bishop John Shelby Spong”, Apologia 4 (1): 3-27 (1995); creation.com/spong.

- Duane Gish, “Is It Possible to Be a Christian and an Evolutionist? A Leading Creationist Answers an Often-asked Question”, Creation 11 (4): 21-23; creation.com/evochristian.Russel Grigg, “Do I Have to Believe in a Literal Creation to Be a Christian?” Creation 23 (3): 20-22 (June-August 2001); creation.com/must_believe. 文中说:“短的回答是‘不’,但是长的回答是‘不,但是…’”。

- 同本章注1.

- Jonathan Sarfati, “Ten Major Differences and Similarities between Calendar-Day and Day-Age Creationists? According to Dr Hugh Ross”, creation.com/ross_YvO.

- 译者注:在中文里还可以再简化:“历法日” = “正常日” = “常日”。

- 译者注:在中文里还可以再简化:“时期日” = “长期日” = “长日”。

- 译者注:按照林奈(Carolus Linnaeus)所定义的生物分类学的主要单位是:界(kingdom)、门(phylum)、纲(class)、目(order)、科(family)、属(genus)、种(species)。

- Jonathan Sarfati, “Arguments Creationists Should NOT Use”, Creation 24 (2):20–24 (March–May2002); creation. com/dont_use.

- 译者注:在系统神学的末世论(eschatology)教义中,有三种主要立场。前千禧年派(Premillennialism,前千派)相信启示录里的一千年应该被字义解释;基督先再来(启示录19章),然后建立千禧年国度(启示录20章)。无千禧年派(Amilllennialism,无千派)认为那一千年不应按字义解释;没有字义上的千禧年;教会时代就是灵意的千禧年,因为神的属灵国度已经降临。后千禧年派(Postmillennialism,后千派)相信教会将把世界基督化,建立神的国度;然后基督将再来接受它,奖励基督徒的工作。创造论主要研究圣经的开头(《创世记》),末世论主要研究圣经的结尾(启示录)。所以创造论者不一定有相同的末世论立场。个人观点在书中不须显明,好让读者群成为最大。如果对圣经从头到尾一致采用字义解经方法,结果是同时持有历法日创造论和前千派末世论。

- 夏法天,“为何有死亡和苦难?”(小册子)。Jonathan Sarfati, “Why is there Death and Suffering?”

圣经作为终极权威,显示地球不可能有数十亿年的历史。圣经中的六日创世、第六日造人和亚当犯罪导致人和动物的死亡等教导都与数十亿年历史的信念冲突。对于过去的事情,科学所能提供的帮助是很有限的,所以科学不能用来证明或反驳圣经。但即便接受进化论者或年老地球论者的均变假设,还是有许多的“年龄”标志指向一个远远少于数十亿年的地球。把一点说明还是有用的。

测定年龄

圣经创造论者相信,唯一能够为地球年龄下结论的是《创世记》记录的目击见证。在法庭上,一个能证明嫌犯不在现场的可靠见证可以推翻所有的旁证。没有比全知的创造主更可靠的目击证人了。创造论者也指出,在谈到过去的事情时,“科学方法”因为需要许多的假设, 所以是有限的。用科学的旁证来否定圣经直接明了的意思是愚蠢的。可悲的是,如第一章所说,许多基督徒正在做这样的事情,比如渐进创造论者和神导进化论者。

以子之矛陷子之盾

创造论者已经发表了大量关于科学证据的论文,这一章会对其中的多项证据做最新的详细阐述。这些论文的要点就是用对手的公理来推翻他的信仰体系(参哥林多后书10:4-5)。这是逻辑学家熟知的归谬法,即通过推出一个荒诞的结论来证明其出发点的错误。这是基督徒可以很有效地使用的技巧,而且耶稣本人也使用了这种方法,以及许多其他逻辑论证法1。许多反对基督教的陈述在表

- “不存在真理”--那么这句话本身也不真。

- “我们永远不可能确知任何事情”--那我们又何以确定这种说法对不对呢?

- “一个陈述,只有当它是逻辑的必然结果或者能被实践检验时,才有意义” (曾经流行的、逻辑实证主义者的验证标准)--这个陈述本身既不是逻辑的必然结果,也不能被实践检验,所以按照它自己的标准,是毫无意义的。

- “道德没有绝对的,所以我们应该容忍别人的道德标准”--但是“应该”意味着有一个绝对的道德,即容忍是好的。

- “我们的思想只不过是大脑里的原子按着既定化学定律的运动”--然而无神论者却宣称这个观点是他们自由地根据证据思考的结果!

进化论者依赖一个称为均变论的原则:“现在是明白过去的钥匙”。这正是《彼得后书》3:4所预言的“好讥诮的人”的特征:“万物与起初创造的时候仍是一样”。彼得启示了持均变论的好讥诮人一个巨大的缺陷:他们“故意忘记”世界是神特别创造的,也忘记覆盖全球的(而且形成化石的)大洪水。本章里所引述的论文表明,根据进化论者的均变论假设会推导出与他们上亿年的信念相反的结论。他们如果想要否认这些论文的结论,就必须放弃他们自己的假设。这就是本章的宗旨。

四个要点

- 无神论者没有一个终极的理由去相信自然界的统一性。而没有自然界统一性的信念就不可能有科学。世界的有序性是不可能被证明的,因为所有可能的证明都必须以有序为前提。基督徒的依据就是圣经里创造万有的神--因为“耶稣基督,昨日、今日、一直到永远,是一样的”( 希伯来书13:8)。3

- 无神论者相信,事物在过去是严格地均变的,但这一信条根本没有逻辑基础。因为过去是没法观察、也没法重复实验的。

- 因为无神论者有均变论的信念,所以基督徒有理由去论证均变论会导致与漫长年代的信念相悖的结论。

- 基督徒不应该曲解圣经去迎合这些在根本上是无神论的理论。

世界年轻的一些证据

如前所述,我们不是要用科学来证明圣经所记载的年代。下面的陈述,不管是支持“年老”地球还是“年轻”地球,都有可能因为新的数据或前提的改变而被修正。鉴此,我们要论证的是,即或接受漫长年代论者的均变前提,科学绝对支持地球的年龄远远小于数十亿年。但罗斯却试图“在井里下毒”。在《上帝的指纹》(The Fingerprint of God, 简称FoG)第155页,罗斯有一个标题“地球年轻的伪证据”, 指控年轻地球的倡导者们是“被误导的”或“误导人的”。他写道:

“所有这些年轻的‘证据’都有一个或多个问题,例如:

- 错误的假设

- 错误的数据

- 对原理、定律和方程式的错误运用

- 不了解反对的证据”

这是在运用一个被称为“摔大象”的辩论技巧。对于一个复杂的问题,辩方抛出一些总结性的结论,给人证据确凿的印象。但这些结论有一个隐藏的假设,就是这背后一堆复杂的理念都是正确的。而且这些结论不考虑反对的数据, 因为通常他们已经毫无保留地接受了己方的论点。但我们应该挑战这些“摔大象”的人,要他们给出具体的实例,并质疑他们的基本假设。

前文已经指出他们的基本假设的错误,下面将给出一些具体的实例,就是一些不支持亿万年历史的年龄指标。对每一个指标我先扼要总结,然后给出详细的描述。可以看出,在罗斯所提到的几个论点上,他自己反而犯了他指控年轻地球论者所犯的错误。

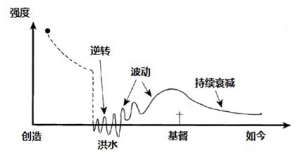

1. 地球磁场的衰减

鉴于地球磁场强度的快速衰减4,地磁年龄不可能超过1万年。在大洪水发生的那一年里,地磁方向发生了多次快速翻转,在其后的一段短时间里又继续波动,进一步加速了地磁能量的下降。

地球磁场的来源

像铁这样的材料是由许多微小的磁畴所组成的,每一个磁畴就像一个小型的磁铁。一个磁畴又是由更微小的原子组成的,这些原子本身就是一些微型磁铁,在一个磁畴里他们的磁化方向是一致的。但大部分的铁块并不是磁铁,因为通常情况下,不同磁畴的磁场相互抵消了。不过,在磁铁,比如指南针里面,大多数的磁畴是对齐的,这样整个材料就有了磁场。

地核主要是由铁和镍组成的,它的磁场是否也是像指南针一样形成的呢?不是的,当温度高于“居里温度”时,磁畴就被打乱了。地核最冷的地方是3400-4700ºC 5,远高于铁的居里温度(750ºC)6,也远高于任何已知材料的居里温度。

但是在1820年,丹麦物理学家奥斯特(H.C. Orsted)发现持续的电流可以产生磁场。没有这个发现就没有现代科技社会离不开的电动机。那么地球的磁场是由电流产生的吗?电机需要电源,当电源被切断时,电流通常立刻就衰竭了(除非在超导体里)7。 没有电源,地球里面怎么会有电流呢?

答案来自伟大的创造论物理学家法拉第(Michael Faraday)。他在1831年发现,变化的磁场可以产生电压,这就是发电机的基本原理8。想象地球在被造之后,地核有一个很强的电流,这就产生一个很强的磁场。没有电源,这个电流就会衰减,这个磁场也会跟着衰减。衰减就是变化,这个变化就产生一个电流,比原来的电流小,但朝同一个方向9。所以,地球有一个衰减的电流,产生一个衰减的磁场,而它又产生一个衰减的电流……如果磁场足够强,电流就需要一段时间才会消失,这是当某些电器的电源被切断时可以观察到的现象。这个衰减的速率是可以精确计算的10。(电的能量不会消失, 而是转变成了热量,这个过程是在1840年由创造论物理学家焦耳(James Joule)发现的11。)

电流衰减的后果

已过世的创造论物理学教授托马斯·巴恩斯博士(Thomas Barnes)在1970年代注意到,自1835年开始有地磁测量数据以来,其主要组分12一直在以每世纪5%的速率衰减13(考古测量也显示地磁在公元1000年的时候比现在强40%14)。巴恩斯著有一本备受推崇的电磁学教科书15。他提议地球磁场是由地球的金属核里自然衰减的电流产生的。这完全符合观察到的衰减率,也符合根据推测中的地核组分的实验结果16。巴恩斯算出电流不可能已经衰减了一万年以上,否则它的初始强度可以把地球熔化。所以地球的年龄一定小于一万年。

进化论者的回应

电流衰减的模型显然不符合进化论者所需要的数十亿年时间。所以他们首选的模型是一个自我维持的发电机。据说地球的自转和对流现象使得地球外核的铁镍熔浆不断地环绕内核流动。又据说该液态金属浆内正负电荷的流动不均匀,这样就会形成电流,从而产生磁场。

| 尽管已经研究了40-50年,科学家们还没有得到一个可行的分析模型,还有很多问题17。加里·格拉兹麦尔博士(Gary Glatzmeier)以前在洛斯阿拉莫斯国家实验室工作,现在加州大学任职,提出了一个地球发电机的数值模型18,甚至展示了磁极翻转的行为19。但这是基于计算机模拟的结果,用了大量复杂的模拟代码,里面很容易有隐藏的问题,这类问题需要很多年才能被发现。而且模型需要初始参数。格拉兹麦尔的模型里地磁场的环状部分强度为150高斯,不现实地高(实际测量结果显示该组分的强度不到这个值的十分之一)。再者,模拟程序里假设地球外核的金属熔浆有非常高的导电率,约400,000-600,000 mho/m。实验室测量模拟地核材料的导电率只有30,000mho/m20。这意味着电流衰减实际上要快得多,这个液态发电机模型必须发更多的电。还不清楚格拉兹麦尔的模拟是否能顾及地磁的能量,或者它是否支持汉弗莱斯博士(Humphreys)的模型(参下面的“创造论者的回应”)。 |

对巴恩斯的年轻地球论述的主要批评,是有证据显明地磁极化方向曾有多次的翻转,即南北极对换。火山灰和熔岩里常见磁铁矿颗粒,当火山灰流和熔岩冷却到磁铁矿的居里温度(570ºC)以下时,里面的磁畴会部分地与当时地磁的方向对齐。当这些岩石完全冷凝后,磁铁矿的极化方向就被固定了。这样,我们就有了一个地球磁场历史的永久记录。尽管进化论者并没有一个对磁极翻转的完好解释,但他们坚称巴恩斯博士简单的衰减假设是无效的。再者,在进化论的模型里,每一次翻转需要至少数千年的时间。而且根据他们的定年假设,他们相信在每次磁极翻转之间有亿万年的时间,所以地球是古老的。

虽然罗斯知识丰富,他却奇怪地宣称地磁翻转足以驳倒创造论者对地球磁场的整个论述:21

“论点B【地球磁场衰减过快,不支持年老地球】所忽略的是地磁场并不是稳步地衰减,而是遵循‘正弦曲线’模式。那就是说,地磁场衰减,然后增强,再衰减,再增强……这个曲线模式的证据来自世界各地远古的地质层。这些岩层显示地球磁场的极化方向每50万年翻转一次,翻转的过程本身需要大致1万年。”

创造论者的回应

物理学家汉弗莱斯博士(Russell Humphreys)相信巴恩斯博士的想法是对的,他也接受地球磁极翻转是真实的。他修改了巴恩斯的模型,加入了液态导体的特殊效应,来模拟地球外核的金属熔浆。如果熔浆向上流动(因为对流,热的液态上升,冷的液体下沉),这就有可能使磁场快速翻转22。 地质物理学家约翰·鲍姆加特纳(John Baumgardner)提出大洪水期间发生过地壳板块的下沉23。

汉弗莱斯提出这些下沉的板块可以急剧地冷却地球外核,推动上下对流24。这意味着大多数的翻转是在大洪水的时候发生的,每一到两个星期翻转一次。洪水之后,残留的对流运动还会使地磁场发生大规模的波动。

对主前1000年到主后1000年之间的地质考古材料的测量结果支持这一理论。测量结果显示,地表磁场强度(B)逐渐增强,到基督在世的时候达到最高,然后缓慢下降,到主后1000年左右开始呈指数衰减(参上图)。但是翻转和波动并不能止住磁场能量(E)的流失。能量衰减得比磁场强度更快,而且一直不断地减少。注意,磁场能量E是B2 在体积上的积分,这就是为什么磁场强度可以在洪水中和洪水后上下波动,但总能量却一直在递减。汉弗莱斯的模型也能解释为什么太阳的磁极每11年翻转一次。太阳乃是一个巨大的充满了炙热涌动着的导电气体的球体。发电机模型的理论家们很难解释太阳磁场如何能在数十亿年的时间里不仅翻转极化方向,而且能再生并维持其强大的磁场。但如果太阳不过几千年,问题就不存在了。汉弗莱斯博士还提出了一个对他的模型的检验:应该可以在已知是在几天或几周内冷却的岩层里面找到地磁翻转的记录。比如,他预测在薄的火山熔岩里,外表会先冷凝,记录下地球磁场是朝一个方向;而熔岩内部则会在一段时间之后冷凝,记录下地磁朝另一个方向。

他发表这个预测三年之后,该领域的研究先驱罗伯特·科(Robert Coe)和麦克·普雷沃(Michel Prévot)发现了一个肯定是在15天之内冷凝的熔岩薄层,里面连贯地记录了90度的磁极翻转25。这绝非侥幸,8年后,他们又报告了一个更迅速的翻转26。 这对他们和进化论界的其他人士是一个令人咂舌的消息,而对汉弗莱斯的模型却是一个强大的佐证。

汉弗莱斯给罗斯写了一封信(1991年6月9日),里面提到他在国际创造论大会(ICC)上发表的关于地磁翻转的几篇论文,而罗斯在他的回信(1991年7月17日)里面称已收到这些材料。但在那之后十年的时间里他继续批评巴恩斯的模型,而忽视汉弗莱斯对这个模型的改进。

对其他质疑者的回应

我们已经看到,罗斯错误地以为地磁翻转可以抵挡这个对古老地球信念的威胁。但还有其他持怀疑态度者提出的批评也是很重要而且需要解答的。

指数衰减?

有些持怀疑态度者,比如 “基督弟兄会”异端(否认基督的神性)的阿兰·海沃德(Alan Hayward ,“信仰的理由”有卖他的书,而且曾经在其网站上称赞他的“扎实的神学”),宣称指数衰减是错的,而应该是线性衰减。指数衰减和线性衰减曲线都有两个拟合参数:

- 指数衰减(i = Iet/τ)需要参数I和τ。

- 线性衰减(y = mx + c)需要参数m和c。

在现有数据有限的范围内,两个拟合很相似,没有大的区别。因为拟合的结果都不错,没有统计学上的理由要求必选其中一个。

不过,在回归分析里面有一个广为接受的做法,就是当有良好的理论支持时,要用有意义的方程式来描述物理现象。这里就是如此。在由电阻和电感组成的电路里面,电源被切断之后,电流总是呈指数衰减27 。线性衰减看起来不错,但在电路的真实世界里却是荒诞的。事实上,在自然界里,线性衰减的现象是非常少见的,而指数衰减却有电磁理论的坚实根基。

托马斯·巴恩斯首先指出地磁衰减是进化论者的难题。他是电磁学的专家。前面已经提到,他撰写了几本在这方面很受推崇的教科书 (他是得克萨斯大学埃尔帕索分校的名誉教授)。大部分批评他模型的人对电磁学的了解远不及他。

另外还有一点很重要:即使我们接受怀疑者提出的线性衰减,推算出来的地球年龄上限仍有9千万年,这对进化论和罗斯的大爆炸神学来说还是太年轻了。

最后一点是,如果真的是线性衰减,那我们离地磁完全消失就不远了!

地磁场的多极组分

一些怀疑者宣称:

“……仅仅是偶极子部分的强度在过去一个半世纪内‘衰减’了…… 非偶极子部分的强度(约占总场的15%)在同一时间里增加了,以至于磁场总强度几乎没变。巴恩斯假设场强在历史上一直递减,这当然不能与古地磁波动和翻转的证据调和。”28

这里的“权威”原来不过是一个反基督教的图书管理员所编纂的一本反创造论的辞典。就我所知,编者没有受过任何科学训练!所用的推理可能是从持无神论/不可知论的地质年代学者布伦特·∙达尔林普(Brent Dalrymple)那里抄袭来的,而达尔林普也没有电磁学方面的资格。汉弗莱斯在2001年7月这样回答这个“权威”: 29

“达尔文教的祝祷:‘地球磁场的非偶极子部分会拯救我们!’那确实是进化论者的陈词滥调。汤姆·巴恩斯在1970年代写的论文里已经讨论过。我在我的论文结尾也讨论过。30

超过90%的地磁场是偶极子(两极,北极和南极),其余的是非偶极子,或多极子,如四极子(两个北极和两个南极),八极子(四个北极和四个南极),等等。只要想象几根磁铁沿不同的方向绑在一起形成的磁场就可以了。

在1970年代,进化论者宣称,从偶极子部分的磁场里面消失的巨大能量(单位是焦耳或尔格)并没有变成热量,而是以某种方式储存在非偶极子部分里,以后再重生为一个相反方向的偶极子场。有的论文显示一些非偶极子部分的平均磁场强度(单位是特斯拉或高斯)略有增加。31

但是磁场强度并不是能量。要得到一个组分的总能量,我们必需把每一点的场强平方,乘以该点附近的体积和一个常数,然后把这样得到的空间各部的能量累积起来。非偶极子场的强度随着离地心的距离增加而递减,其递减的速度远高过偶极子场,所以非偶极子部分并不能比偶极子部分贡献更多的能量。这意味着一些非偶极子磁场强度的少许增加不能弥补偶极子部分每年流失的大量能量。

我很怀疑那里提到的论文是否真能证明进化论者的论点,即‘非偶极子能量的增加弥补了偶极子能量的流失’。不仅我前面的简单估算不支持这个论点,而且我1990年在ICC发表的论文里提出的翻转理论也不支持【如下所示,汉弗莱斯博士不再怀疑了--他(或任何去核对那些数字的人)现在都确知进化论者的宣称是错误的】。我的论文说到有些能量进到了非偶极子部分,但并不足以弥补偶极子部分的能量流失。我提出的翻转过程并不是高效的,会有很多能量转变成热能。在我的论文‘地球磁场还年轻’(Earth’s Magnetic Field Is Young)里的倒数第二小节(‘地磁场的能量一直都在递减’)讨论了这一点。32

我使用了权威性的《国际地磁实地考察数据参考》作为更进一步的证据。里面有代表整个二十世纪地球磁场变化的2500个数据。基本底线是:

在数据记录最准确的1970年到2000年,地磁场的总能量(偶极子和非偶极子)稳步递减了1.41 ± 0.16%。按照这个速率,地磁场每1500年(精确到一百年左右 )会流失至少一半的能量。这支持地磁一直在流失能量的创造论模型。这个流失从6000年前神创造了地磁时就开始,即使是在洪水中地磁两极翻转的时候能量也在流失。

另一方面,进化论者却没有一个能运作的、能用数学分析的磁极翻转理论。他们宣称使磁极翻转的不论什么机制都是100%高效的, 他们期望将来的偶极子场能量会与上一次偶极子场强的最高点(大约在基督在世的时候)一致。就是说,他们对上亿年磁场历史的信仰迫使他们相信每一次循环都是像凤凰一样从上一次循环的灰烬里重生,没有一点损失。

换言之,达尔文教要求他们必须相信热力学第二定律--所有形态的能量都会退化成热能--不适用于行星的磁场。听起来有点耳熟吗?”

在2002年,汉弗莱斯发表了进一步的研究结果33 ,更详细<地解释上述论点。摘要如下:

“用地球磁场各部分能量的流失来论证年轻的地球,本文又弥补了一个漏洞。进化论者依据的1967的年数据并不明确,但他们宣称小部分(‘非偶极子’)的能量增加弥补了主要部分(‘偶极子’)的能量流失。然而似乎没有人使用最新的、更准确的数据来检验这一宣称。我用《国际地磁实地考察数据参考》(IGRF)从1970年至2000年的数据,证明偶极子部分的地磁场稳步地流失了2350 ± 50 亿兆焦耳的能量,而非偶极子部分的能量只增加了 1290 ± 80 亿兆焦耳。在那30年间,地磁场可观察到的部分净流失的能量是 1.41 ± 0.16%。按照这个比率,地磁场会每1465 ± 166年流失一半的能量。结合我在1990年提出的解释大洪水期间地球磁场方向翻转和洪水之后强度波动的理论,这些新的数据支持创造论者的模型:自从神在6000年前创世以来,地磁场的能量就在不断地、迅速地流失。”

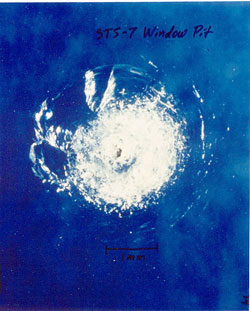

2. 岩石中的氦气

进化论者设想氦气是由岩石中某些放射性元素的阿尔法衰变产生的。氦原子非常小而且是惰性的,可以很快地从岩石里扩散出来。然而在一些岩石里面还存在大量的氦气,说明氦原子还没有足够的时间逸出--肯定没有上亿年。这是一个很强的证据,表明核衰变的速率曾经非常快。

氦元素是首先在太阳的光谱里探测到(希腊文 ἥλιος hēlios) ,后来才在地球上探测到的。太阳里的氦被普遍认为是由核聚变产生的。核聚变最有可能是太阳的能量来源34。它按照爱因斯坦著名的方程式:E = mc2 35,把质量转换成巨大的能量。

在太阳里,最轻的氢原子聚合形成氦,释放出巨大的能量。在地球上,氦主要是由放射性元素的阿尔法衰变产生的。伟大的新西兰科学家恩斯特·卢瑟福(Ernest Rutherford ,1871-1937)发现阿尔法粒子就是氦的原子核。岩石里的放射性元素,如铀、镭和钍,就是这样产生氦气,然后氦原子扩散到空气中。

科学家可以测量氦气在岩石里扩散的速度。岩石越热,扩散越快。岩石在地里越深就越热。创造论物理学家罗伯特·金特里(Robert Gentry)当时正在研究用深处的花岗岩来储存核电站放射性废料的安全性。安全储存的要求是放射性元素不能太快地从岩石里通过。花岗岩里有一些叫做锆石的晶体常常会含有放射性元素。这样它们就会产生氦气,而产生的氦气应该会扩散掉。但金特里发现即使在很深很热的锆石(197ºC)里面也有太多的氦气--如果已经有了数十亿年的时间让氦气扩散,就不会残留着这么多。但如果氦气只有几千年的时间扩散的话,剩下这么多氦气就不稀奇了36。

核衰变曾经加快的证据

汉弗莱斯带领一个叫RATE (放射性同位素和地球的年龄) 的项目小组进一步研究了这个问题。他们提出核衰变率的加快也许可以解释这么高的氦气余留量。37 这是基于几个对锆石(ZrSiO4晶体)的观察 :

- 根据目前的衰变率,衰变肯定已经持续了15亿年。

- 大量的(高达58%)氦气还留在那里。

- 然而新的RATE实验结果(也被其它实验室新发表的数据证实)表明,氦气扩散的速度是如此之快,以至于完全扩散掉只需要大约10万年的时间。事实上根据氦气的扩散速度可以算出这些“几十亿年”的锆石的年龄只有5,680 ± 2,000年.

所以产生这些氦气的核衰变必定是在这个时间范围内发生的。但在这么短的时间里怎么可能有如此多的氦气产生并积累呢?最好的答案似乎是在创造周或洪水年里,或更可能在这两段时间里,曾发生过加速的衰变。

当然,如果核衰变曾经加速过,那么放射性定年法的一个关键假设就不成立了。这个假设就是核衰变率是一成不变的。在第12章我们会看到这远非核衰变加速的唯一证据。

罗斯失败的反击

在2003年9月的一次广播节目里38 。罗斯和他的几个同仁向RATE项目发起反击。罗斯显然还没有读过这个项目的一些报告,他邀请的“外界专家”,罗杰·威恩斯(Roger Wiens),不得不几次批评“信仰的理由”的职员不懂这项工作。但甚至威恩斯也还没有读过其中的一些论文。

为了逃避锆石里的氦气的意义,罗斯宣称氦气太“滑”了,很难跟踪,应该很快就从矿物里逃掉。不过他忽略了一个事实,那就是,尽管如此,大部分放射产生的氦气还在锆石里面。为了避免这些锆石还年轻的结论,罗斯无理地假定锆石初始就有比现在高10万倍的氦气含量(宇宙大爆炸产生的,而不是放射产生的),所以快速的流失也可以进行了数十亿年的时间。他没有解释地球上的锆石何以含有宇宙大爆炸所产生的滑溜气体。罗斯不理会RATE发现的一个证据,那就是在锆石周围的矿物里面并不存在大量的氦气。最后,他还自相矛盾地提议氦气是通过某种方式从外面扩散到锆石里面的。这与大爆炸解释的扩散方向完全相反。不过,汉弗莱斯等已经表明了氦气是从锆石里面扩散到周围的矿物的。这也是符合基本的扩散规律的,即物质从高浓度区域向低浓度区域扩散。39

3. 海水中的盐分

盐分进入海洋的速度远快过从海里逃逸的速度40 。目前海水盐分的浓度不支持这个过程已经进行了几十亿年的时间。即使接受对进化论者非常有利的假设,海洋的年龄也不可能超过6200万年,远远低于进化论者相信的几十亿年。6200万年只是年龄的上限,而不是实际的年龄。

海洋是地球上的生命所必需的,它使地球的气候相当温和。不过,尽管海洋里有13.7亿立方公里的水,人却没法直接饮用,因为它太咸了。对化学家来说,“盐”是指金属和非金属的化合物,它包括一大类化学物质。通常的食盐是金属钠和非金属氯的化合物,即氯化钠。盐是由带电荷的原子,也就是离子组成,离子相互吸引形成相当硬的晶体。当盐在水里溶解时,这些离子就分散开了。钠离子和氯离子是海水中的主要离子,但不是仅有的离子。海水丰富的盐分对人类有益,因为海洋为我们的工业提供了许多有用的矿物质。

海洋有多古老?

有许多过程把盐分带进海洋(参见下面“钠的输入”),而这些盐分不那么容易离开海洋。所以咸度一直不断地在递增。我们可以找出海里现在有多少盐,盐进入海的速度和离开海的速度。然后,假定我们知道这些速度在过去如何变化,海水里原初有多少盐分,我们就可以算出海洋的最高年龄。

其实这是牛顿的同事哈雷爵士(Edmond Halley,哈雷彗星的发现者,1656-1742)首先提出的。41更近期的地质学家、物理学家和放射疗法的先锋约翰·乔利(John Joly ,1857-1933)估计海洋的年龄最大为8到9千万年。42 但这对进化论者来说是太年轻了。他们相信生命是几十亿年前在海洋里进化出来的。(当然,不管他们说多大的年龄,罗斯和他的跟随者都坚决支持)

最近,地质学家史蒂夫·奥斯汀(Steve Austin)博士和物理学家汉弗莱斯博士分析了世俗地质科学机构关于海洋钠离子的数量及其输入和输出的数据。43 输入越慢,或输出越快,计算出来的海洋年龄就越大。

每公斤的海水含有大约10.8克的钠离子。这意味着海洋里总共有1.47 x 1016 (1.47亿亿)吨的钠离子。

钠的输入

地上的水可以溶解地表上露出的盐,风化许多矿物,尤其是粘土和长石,把其中的钠元素淋溶出来。河流把这些钠元素带进海洋。有的盐是由地下水直接带进海洋的,这叫海底地下水排放(SGWD),这样的水通常含有大量的矿物质。海底沉积物会释放出大量的钠元素,海底温泉(热液喷口)也同样。火山灰也贡献部分的钠元素。

奥斯汀和汉弗莱斯算出现在每年有大约有4.57亿吨的钠元素进入海洋。即使接受对进化论者最有利的输入假设,过去可能的最低输入量也有每年3.56亿吨。

(事实上更新的研究发现盐分进入海洋的速度比奥斯汀和汉弗莱斯设想的快很多。这意味着海洋的最高可能年龄比他们算的要短44。以前以为SGWD只是地表水流(主要是河流)的很小部分【0.01-10%】。但新研究测量了沿海水里镭的放射性,证明SGWD可达到河流水量的40%。45)

钠的输出

住在海边的人常常会遇到车生锈的问题。这是由盐雾引起的。小滴的海水从海里飞出来,水蒸发之后,留下盐的晶体。这是把盐从海里除去的一个主要方式。另一个主要方式是离子交换--粘土可以吸收钠离子,而把钙离子释放到海水里。海底沉积物里的细孔也可以吸收部分的钠。有一些叫做沸石的矿物,它们的晶体结构里面有比较大的缝穴,可以从海洋里面吸收钠。

不过钠输出的速度远小于输入。奥斯汀和汉弗莱斯算出,现在每年大约有1.22亿吨的钠从海里出来。即使接受对进化论者最有利的钠输出速度假设,最高可能的数量只有每年2.06亿吨。

海洋年龄的估计

接受对进化论者最有利的假设,奥斯汀和汉弗莱斯算出海洋年龄的最高限度是6.2千万年。需要强调这不是真正的年龄,而是一个最高的限度。就是说,这个证据与任何低于6.2千万的年龄符合,包括圣经记载的6千年。奥斯汀和汉弗莱斯的计算假设整个地质时期里输入速度是所有可能值里最低的,而输出速度是所有可能值里最高的。另一个对年代久远论者有利的假设是起初的海水里面没有盐分。如果我们采用更实际的假设,算出的最高年龄限度会小很多。

至少,神起初造的海可能就是咸的,让咸水鱼类可以舒适地生活。挪亚大洪水应该从地上的岩石里溶解了大量的钠。当洪水退去时,这些钠就进到了海洋里。最后,比预期高的SGWD会进一步降低最高年龄限度。

4. 缺少“古老”的超新星遗迹

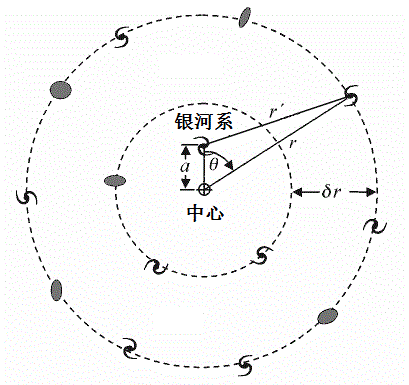

超新星是一个巨大的恒星爆炸。爆炸非常明亮,其亮度在短时间内可以超过整个星系。按照物理方程式算出,超新星遗迹(SNRs)应该在随后的几十万年间持续膨胀。然而在我们的银河系和它的卫星星系麦哲伦星云里找不到非常古老、膨胀了很多的(第三期)SNRs,而只有少数中等年龄的(第二期)SNR46。如果这些星系还没有存在很久,该现象就正是我们所预期的。

超新星47,即激烈爆炸的恒星,是神创造的茫茫宇宙里最明亮最强大的天体之一。平均来说,像我们银河系这样的星系应该每25年就会产生一颗超新星。一颗常规恒星是一个巨大的、气态的球,其质量大约是地球的一百万倍。它可以在很长的时间里保持稳定,因为它的核所产生的能量会向外施加巨大的压力,以平衡它的质量所带来的向内的引力。

不过,当一颗恒星的核燃料用完之后,就没有力量来平衡重力了。如果这颗恒星的质量远大过我们的太阳,它的大部分物质就会快速坍陷--历时大约两秒钟。这会释放出非常巨大的能量。一颗超新星在短暂的时间里可以亮过它所在星系里几十亿颗的恒星。这样的坍陷非常剧烈,以至于电子和原子核被挤到一起,形成一个由中子组成的核心。这个核心的密度非常大,一汤匙这样的物质在地球上可以重达500亿吨。它不能再压缩,所以恒星余下的材料坍陷下去时就好像碰到一堵墙。这些材料就被中子核高速反弹出去,发出极亮的光。剩下的核只有20公里的直径,被称为中子星。因为它的自转速度很快,而且有很强的磁场,它会发出强大的无线电波束。这些波束会周期性地扫过地球上的天文观测站,我们便观察到规律性的无线电脉冲;所以,这样的天体就被称为脉冲星,而这个巨大的、膨胀的恒星碎渣云则被称为超新星遗迹(SNR)。

一个著名的例子就是金牛星座的蟹状星云。产生它的超新星爆炸发生在1054年,它的亮度是如此之高,以至于有几周的时间白天都能看到它。运用物理定律(和功能强大的计算机),天文学家们可以预测这个星云的演变。

根据他们的模型,这个SNR在12万年之后其直径会达到100秒差距(1秒差距=3.26光年=31万亿公里)。如果宇宙年龄有上百亿年,我们应该可以观察到许多这么大的SNR。但是如果宇宙年龄只有6千年,就不会有足够的时间让SNR膨胀到这么大。所以观察到特定大小SNR的数量是对宇宙年龄的一个绝佳的检验。从下面的计算我们可以看出,观察到的脉冲星的数量符合宇宙只有几千年,而如果宇宙已经存在上亿年,这就成了一个很大的困惑。读者如果不愿意细看计算的过程,可以直接跳到下面的超新星遗迹表,思考它的含义。

一个广为接受的超新星膨胀模型有三期(参见图示)。

1)第一期从恒星碎渣以每秒7千公里的速度向外扩展开始。在这些碎渣扩展了300年之后,冲击波形成,第一期就结束了。到这时,它的直径达到大约7秒差距。这是一个巨无霸,是我们太阳系的25,000倍。太阳系“仅仅”是大约8光时大(大约86亿公里)。

因为第一期应该持续约300年,而每25年就应该有一颗超新星爆发,那我们的星系现在就应该有大约300/25=12颗第一期SNR。我们不能期望可以观察到所有的超新星--天文学家算出只有19%的SNR可以看见48,即12颗里面的大约2颗。在这里,宇宙是像圣经所提示的只有几千年历史,还是像进化论坚持的上百亿年,都没有差别。事实上,我们观察到5颗第一期的SNR,在误差范围之内与计算结果符合。

2)第二期的SNR,也叫绝热期49 或谢多夫期,会发射非常强的无线电波。理论预测它会持续膨胀大约12万年,直径达到100秒差距。这之后它开始失去热能,进入第三期。如果宇宙是上百亿年古老,我们可以预测(请记得每25年就有一颗超新星爆发,再考虑到第一阶段需要300年)在我们的银河系应该有大约(120,000-300)/25=4800颗第二期的SNR。但是如果宇宙只存在了大约7,000年,那就只有足够的时间形成大约(7,000-300)/25=270颗。天文学家算出47%的二期SNR应该可以看见。所以进化论/均变论预测大约2,260颗第二期的SNR ,而圣经创造论预测大约125颗。实际观察到的第二期SNR的数目可以很好地检验哪一个理论更符合事实。

事实上在我们的银河系里观察到了200颗直径从6到106秒差距的第二期SNR!这与圣经创造论的预测大致符合,但与进化论的预测却大相径庭。进化论者承认这个失踪的超新星遗迹是个“问题”,但给不出答案。

3)第三期,或恒温50 期,理论上讲主要是发射热能。这一期理论上是在12万年之后开始,会延续一百万年到六百万年。当SNR的直径达到大约420秒差距,与另外一个相似的SNR碰撞时,它的生命就结束了。或者当它膨胀到直径为大约560秒差距时,就与宇宙空间的“真空”无法区别了。

一个对进化论很有利的假设是第三期从大约12万年、直径大约100秒差距开始,持续到一百万年、200秒差距。这样,如果宇宙是上百亿年古老,我们的银河系里就应该有大约(1,000,000-120,000)/25=35000颗第三期SNR。这里面大约14%的应该可以观察得到,即大约5,000颗。不过,如果宇宙只有大约7,000年,应该就没有一颗SNR有足够的时间达到第三期。按照现在接受的模型,绝对应该一颗也观察不到。这是又一个对宇宙是年老还是年轻的检验。

事实上,在我们的银河系里没有观察到一颗直径在100-200秒差距的第三期SNR!实际观察结果再次符合圣经模型,而与进化论模型冲突!

结论

|

超新星遗迹阶段 |

预测在我们的银河系观察到的SNR数量,假设宇宙年龄为: |

实际观察到的SNR数量 observed |

|

|

上百亿年 |

7,000 年 |

|

|

|

第一期 |

2 |

2 |

5 |

|

第二期 |

2,260 |

125 |

200 |

|

第三期 |

5,000 |

0 |

0 |

如上表所示,宇宙年轻的模型符合观察到的低SNR数目。如果宇宙真的有数十亿年的年龄,我们就必须得出一个结论,我们的银河系里应该有的SNR,其中97%都失踪了。失踪的总数超过7,000颗。有一些进化论天文学家,在努力寻找解决这个差距的方法时,作出如此评论,“这两个异常需要解释。为什么大量预期的遗迹还没有被探测到?E0/n51值与我们估计的银河系的值有这么大的差别,这合理吗?”他们提到“失踪的遗迹之谜” 52,进而宣称:

“如果我们假设,由于用的遗迹数量很小(4),N(D)-D53 的估计值是错误的,这两个反常就消失了…… 看起来,有了以上的解释,就没有必要假定与银河系里的情况很不一样的E0/n 值,这样失踪的遗迹之谜就被解开了。不过,还是有必要假定麦哲伦星云中超出预期数目(~3)的小直径遗迹仅仅是一个统计学上的波动而已;根据现有的证据,这似乎是最有可能的解释。”

所以他们的解决方案纯属臆测,而且假定以前的估计是有问题的。但这里不应该有什么谜,遗迹的数量低指明神造天地是不久以前的事情。54

5. 彗星

彗星55在它的轨迹上运行时,每次从太阳附近经过都会损失很多质量。在数十亿年之后,它们早已完全蒸发了。进化论者提出特设的彗星源不断地供应彗星。但是对提出的柯伊伯带区域的观察并没有证实其为彗星源。奥尔特星云则完全缺乏观察证据。这两个观念还有科学上的其他难题。罗斯发表的解释认为彗星起源于星际空间,但这个理论很久以前就已经被世俗的天文学者们遗弃了。

彗星是什么?

彗星是以很扁的椭圆轨迹绕太阳运行的“脏雪球”(或“脏冰山” 56)。它们通常有数公里宽,但哈雷彗星有大约10公里宽,海尔-波普彗星有40公里宽,是所有已知彗星里最大的。它们是由灰尘和“冰”组成的。这“冰”不仅仅是冻结的水,也包括冻结的氨,甲烷和二氧化碳。

彗星怎样发光——古老地球论的难题

当彗星从太阳的附近经过时,其中的一些冰蒸发形成一个一万到十万公里宽的彗发。太阳风(从太阳辐射出来的带电粒子)吹出一条背离太阳的、由离子(带电原子)构成的彗尾。太阳辐射推开灰尘形成第二条彗尾,背离太阳但向彗星经过的轨道弯曲。彗发和彗尾的密度非常低,比地上的实验室里能达到的最好的真空还要低。1910年,地球从哈雷彗星的一条彗尾穿过,几乎注意不到。但彗尾可以很强烈地反射太阳光。当彗星同时靠近太阳和地球时,景象非常壮观。它们看起来象长着长发的星星,由此得名(英文名Comet来源于希腊文κοµήτη,意思是长着长发)。

彗星每一次靠近太阳时都损失物质,这意味着它们在逐渐地毁灭。事实上,已经观察到许多彗星的亮度后来减弱了。哈雷彗星也不如过去明亮。不过它最近一次经过时的可怜表现主要是因为观察的条件差。当它最亮时,就是在近日点(靠太阳最近的地方)时,地球正好在太阳的另外一边,被挡住了看不见。当它从太阳后面出来时,离地球已经很远了。

另外,彗星也会被行星捕获,就像苏梅克–列维(Shoemaker- Levy)彗星在1994年掉进木星。有时彗星也会被抛出太阳系。彗星不太可能直接撞到地球,但如果发生就会是灾难性的,因为彗星有巨大的动能。有的进化论者相信彗星引发了物种的大规模灭绝。1908年在西伯利亚通古斯加上空发生的神秘大爆炸夷平了2,100平方公里的森林。有人认为它是彗星引起的。因为那里无人居住,所以也无人员伤亡。

进化论者的难题是,根据观察到的彗星质量的损失速度和其最高的运行周期,彗星不可能从据称的数十亿年前太阳系形成时就开始运行了。57

两类彗星

彗星分两类:短周期(200年以下)彗星,如哈雷彗星(76年),和长周期(200年以上)彗星。但这两类彗星的大小和成分似乎基本一样。短周期彗星运行的方向、平面通常和行星一样;而长周期彗星则可以在任何平面、朝任何方向运行。哈雷彗星是个例外,是朝与行星相反的方向运行,而且运行的平面有很大的斜度。有的天文学者提议它曾经是长周期的,但一颗行星的强大引力使它的轨迹急剧缩小,周期急剧缩短。所以长周期彗星和哈雷型的彗星被归为一类,称为“近似各向同性彗星”(NIC)。

如果太阳系天体可能的最大远日点(离太阳最远的距离)是50,000AU(AU = 天文单位,地球到太阳的平均距离,1.5亿公里),那么一个稳定轨道的最长周期大约为4百万年。这是一个慷慨的估计,因为这个距离是太阳离最近恒星距离的20%,其它恒星已经有可能把彗星从太阳系夺走。58然而,即便一颗彗星的轨道有如此之长,如果太阳系有46亿年的历史,它也有足够的时间绕太阳运行1200次。但用不了这么多次,彗星早已被太阳消灭,所以彗星绝对不可能有那么古老。这个问题对短周期彗星来说就更严重。

进化论者的空洞解释

进化论者唯一的解决办法是使用假想的彗星源来不断提供新的彗星。

奥尔特星云

最有名的假想彗星源是奥尔特星云,以1950年提出该假想的荷兰天文学家奥尔特(Jan Hendrik Oort, 1900-1992)命名。他提出围绕太阳有一个球形的彗星云,一直延伸到离太阳3光年的地方。它是长周期彗星的发源地。从附近经过的恒星、气态星云、和星际潮汐应该可以把彗星从奥尔特星云撞到通往太阳系内部的轨道上。但这里有几个问题:

- 没有观察结果的支持59。所以,奥尔特星云是否能被认为是科学理论还是问题。它实际上是在接受数十亿年教条的前提下,为了解释长周期彗星的存在而临时编造出来的一个机制。

- 碰撞早已把大部分的彗星毁灭。经典的奥尔特星云应该是由太阳系进化起源(星云假想)的剩余物质组成的,其中的彗核总共有40个地球的质量。但更新的研究显示碰撞应该已经毁灭了大部分的彗核物质,只留下总共一个地球的质量。即使使用一些可疑的假设,也只剩下最多3.5个地球的质量60。

- “衰退问题”。 这个模型预测的NIC数量是实际观察数量的大约100倍。所以进化论天文学者们提出一个“人为的衰退函数” 61。最近的一个提议是彗星在我们有机会观察之前就被破坏了62。提出一个没有被观察到过的彗星源不断在数十亿年的时间里提供彗星,然后找借口解释为何它没有按它应该的速度来输出彗星,这似乎是陷入绝境的表现。

柯伊伯带和离散盘

柯伊伯带应该是一个大约处于30-50AU(在海王星轨道以外)的环形彗星库,假想为短周期彗星的来源。它是以在1951年首先提出该假想的荷兰天文学家柯伊伯(Gerald Kuiper,1905-1973)命名的。柯伊伯有时被尊为现代行星科学之父。

为了消除进化论的困境,柯伊伯带里必须有数十亿的彗核。但是天文学家们找到的远远达不到这个数目--到2003年一月为止只找到651颗63。而且,迄今发现的柯伊伯带天体(KBO)都比彗星大很多。典型的彗核直径在10公里左右,但最近发现的KBO的直径估计都在100公里以上。迄今发现的最大的天体是“夸欧尔Quaoar”(2002 LM60),直径1,300公里,绕太阳运行的轨迹几乎是圆形的64。注意,一颗直径比彗星只大10倍的KBO,其质量就是彗星的约1,000倍。所以,实际上还没有在这假想的柯伊伯带附近发现彗星本身。可以说,这还不是答案65。因此,许多天文学家把这些天体称为海王星外天体。这是很客观地描述它们的位置在海王星以外,而没有像柯伊伯希望的把它们假定为彗星源。

再者,最近的观察表示柯伊伯带太稳定了,不可能成为彗星的储存库,所以现在认为短周期彗星的源头是“离散盘”。这是在更远的地方,那些天体(离散盘天体,SDO)的椭圆轨迹是很扁的,离太阳最近的距离为30-35 AU,最远距离超过100 AU。不过,这有同样的问题:天体数量太少,也太大。比如,一个叫Eris的SDO直径为2,400公里,甚至比冥王星还大。另一个叫Sedna的SDO也比夸欧尔大。

罗斯的观点:星际起源

罗斯试图来解决这个问题,他宣称彗星起源于星际空间(C&T:116-117)。但这在他写那本书的时候就已经非常过时了。 这尤其令人吃惊,因为罗斯一贯宣称自己是一个很懂行的天文学家,认为基督徒应该接受天文学家的共识,任凭这些共识废除对圣经的根据文法和历史的解释。现在几乎没有任何天文学家接受这个观点,因为这样的彗星轨迹是双曲线型的,其速度超出了太阳的逃逸速度。而且这并没有被观察到过,虽然罗斯宣称有(C&T:116)。所以,尽管这样的说法过去曾经有人提议过,但现在几乎没有任何天文学家接受了。不然,为何需要奥尔特星云和柯伊伯带这样的假想?这是罗斯的书中根本没有提到的。创造论天文学家丹尼·福柯纳(Danny Faulkner)博士正确地认为罗斯“犯的很多错令人质疑他的能力”,这是其中之一。66

6. 月球的远去

月球正在以每年4 cm的速度远离67地球,过去更快。即使月球一开始的时候是挨着地球的,也只需要13.7亿年就到达它现在的位置。这是月球年龄的最高限度,而不是它的实际年龄。这对进化而言还是太年轻了(远比放射性“测定”的月球岩石年龄小)。

潮汐的摩擦作用正在减慢地球的自转,使得日的长度每世纪增加0.002秒。这意味着地球在损失角动量68。角动量守恒定律告诉我们,地球所损失的角动量必须加给月球。这样,月球就正在缓慢地以每年4 cm的速度远离地球。而且,这个速度在过去更快,因为它是地月距离的一个很陡的函数(六次方的反比)69。 月球离地球的距离不可能低于洛希极限(18400公里)。因为地心引力对月球的潮汐作用(对月球不同部分产生不同的作用力)会把月球撕碎。

但是即使月球是从挨着地球开始远去,也只需要13.7亿年就到达它现在的位置70。注意,这里是年龄的最高限度,而不是真实的年龄。但这对进化而言实在太年轻了(远比放射性“测定”的月球岩石年龄小)。有人假想现在地月之间的潮汐作用是超常的大,借此来化解这个难题。如果在“正常”的时候,相互作用小的话,我们就因为使用了现在非常大的作用而低估了月球的年龄。 因为潮汐相互作用主要是依靠摩擦,所以取决于海洋和海底之间的接触。因此进化论者寄希望于过去的大陆布局使得海底接触面小,借以减小潮汐作用。

但是唯一接近直接测量月球远去的是测量潮汐周期造成的沉积层。它是由“细粒度层和粗粒度层随着潮汐每日和每月的涨落交替组成的泥床” 71。这里当然已经假定了进化论的时间尺度和它对潮汐周期沉积层的解读,所以这是又一个以其矛攻其盾的例子。这个数据不确定性很高,但种种迹象表明现在月球远去的速度是典型的,而不是超常的快。跨越过去9亿年(根据进化论的定年法)的岩石纹层展示强大的证据,说明这段时间里月球远去的平均速度与现在的速度非常接近。72天体生物学家克莱拉夫( Kara Krelove)论证说:

“通过测量潮汐周期沉积层得知,潮汐的幅度在那一段时间里是相对恒定的,这个事实可以提供一些边界限度。这是一个很重要的考量,因为它迫使我们重新审视从早期生物时间尺度推导出来的数据和基于对月球远去的现代观察结果得出的预测数据。如果潮汐幅度在9亿年的时间里保持相对恒定或只有很小的增加,我们被迫得到下面的结论:在那一段时间里或那一段时间开始之前的不久,月球不可能曾经靠近地球。否则必然会有潮汐幅度和时程的剧变。这样的“巨潮”至少在过去十亿年根本就没有发生,任何要求或暗示它发生的模型都必须被重新审视……

基于这个记录,我们可以得出结论,月球至少在元古宙时期就已经存在,而且从那时到现在潮汐基本没变(没有超出我们根据现代的模式来合理地解读它的范围)73。”

不过,她接受地球的进化论年龄,而且认定这些数据要求:

“……月球形成至少是在35亿年前,更可能是45亿年前,跟地球的年龄相差无几。”74

然而,这些数据这样解读更好:即我们今天观察到的月球远去的速度在过去“9亿年”(根据进化论的定年法)里基本没变。她似乎忽略了“9亿年前”月球远去曲线明显地“变陡”。所以月球远去的数据看起来确实是反对45亿年年龄的一个很好的证据。

7. 恐龙红血球和血红蛋白

在(尚未石化的)恐龙骨骼里找到红细胞和血红蛋白75。在显微镜下可见红色的小球,并可测到血红蛋白的化学标记。恐龙骨骼中还发现了带弹性的血管和胶原蛋白。但这些结构可保存的时间都不可能超过几千年,绝对没有6500万年(据称恐龙在6500万年前绝迹)。

玛丽亚·施韦策(Mary Schweitzer)是著名的古生物学家“恐龙”杰克·何恩讷(Jack Horner)的学生。有一天,她正在蒙大拿州立大学用显微镜观察一块霸王龙骨头的薄切片。她描述说:

“实验室里充满了惊诧的耳语,因为我把显微镜聚焦在了一些我们以前从来没有注意到的血管里的东西:小小的圆形物体,红色半透明,中心发暗。一个同事看了一眼后就大叫,‘你找到红细胞了。你找到红细胞了!’”76

施韦策的反应绝好地表现了一个人的偏见如何决定他怎样解读证据:

“这看起来跟一块现代骨头没有任何区别。但是我当然不敢相信。我对实验室的技术员说:‘这骨头毕竟是6500万年前的。红细胞怎么可能保存那么久?’”77

她给何恩讷看这个样品,他问道, “你觉得这些是红细胞吗?”她回答,“不是”,然后何恩讷说,“那就证明它们不是。”施韦策承认,“到现在为止,我们还没能证明。”78

为了确定这不只是表明上看起来像红细胞,施韦策和她本校及怀俄明州立大学的几位化学家对这些样品做了血红蛋白测定。血红蛋白是血液里携带氧气分子的红色蛋白质。血红蛋白里的活性部分被称为血红素单元,由一个铁原子结合一个卟啉环组成。铁原子可以与氧分子松散地结合。血红素单元有特征性吸收谱(只吸收某些波长的光线)和拉曼光谱(由激光激发的分子震动产生),还有在磁场里的特异性行为(核磁共振和电子自旋共振)79。样品表现了所有这些特征,所以施韦策说,“我们觉得称这些恐龙组织里含有血红素是没有问题的。”

不过血红蛋白不仅仅是血红素而已--它还有四条肽链。别的蛋白质也含有血红素单元,例如所有生物(包括微生物)都有的细胞色素。为了排除污染的可能性,施韦策把样品寄给一位免疫学专家。他把从霸王龙骨头里提取的东西注射到大鼠身体里面。大鼠的免疫系统产生了抗体,而这些抗体结合在某些蛋白质的片段上了。血红素本身太小,是不能产生免疫反应的。然后免疫学家过滤大鼠的血液,只保留抗体,制成抗血清。实验显示,这种抗血清可以与现代生物的血红蛋白结合,包括鸟类、鳄鱼和哺乳类。一个对比样品,就是在大鼠被注射霸王龙的物质之前提取的血清,没有与现代生物的血红蛋白反应。

这意味着霸王龙的样品里含有足够的血红蛋白可以让老鼠的免疫系统产生专门针对血红蛋白的抗体。这个特定的免疫反应显示霸王龙骨头里面还存留着相当大量的血红蛋白。

血红素存留6500万年已经非常不可能了,何况更脆弱的血红蛋白。施韦策得出下面的结论:

“到现在为止,我们认为所有这些证据都支持这个观点,即我们的霸王龙骨切片里保存有血红素和血红蛋白片段。但还需要更多的工作我们才能信心充足地说,‘是的,这根霸王龙骨里有血。’”

施韦策后来宣称:

“我们相信当初的血红蛋白【含数百个氨基酸分子】里可能有三四个氨基酸还和血红素联在以起,可能就是这几个氨基酸触发了免疫反应。”80

不过这已经超出了她的领域。国际创造事工(CMI)的皮埃尔·究斯炯(Pierre Jerlström)博士是分子生物学的专家。他的博士论文包括用单克隆抗体识别蛋白质的技术。他对这个宣称深表怀疑,认为即使带着血红素,三四个氨基酸是不足以被对血红蛋白敏感的抗体识别出来的81。

血红蛋白不是唯一在恐龙或相同时代的化石里完好保存的蛋白质。骨钙素蛋白已在来自加拿大阿尔伯塔的鸭嘴龙骨骼里鉴定出来。82这是骨骼中特有的蛋白质,所以不可能来自外来微生物的污染。

后来施韦策用EDTA溶解硬骨,发现还剩下一些柔软有伸缩性的血管。她还在霸王龙骨里发现了胶原蛋白,紧接着又在鸭嘴龙骨里发现了胶原蛋白。鸭嘴龙的定年比霸王龙更早(8000万年)。然而对胶原蛋白稳定性的分析显示,即使在最适合保存的条件下,在结冰点它最多可以保存二百七十万年。在 10°C,限度是18万年,在 20°C是1万5千年83。而恐龙应该是生活在温暖的气候中的。

几千万年之后,还有多少DNA、组织和微生物?

以上是生物材料保存下来的最有名例子。但这绝不是唯一的:

- 玉兰树叶的DNA。 从一块据称1700-2000万年的玉兰树叶化石中提取出DNA。84,85进化论者的难题是:DNA 分解非常快,甚至比蛋白质还快,如果这化石真的有几千万年,根本不可能提取出DNA。86

- 冰冻的细菌。 冰冻在南极的、经“鉴定”有800万年的细菌,已经在实验室里复活。87,88

- 琥珀里的细菌。有人宣称已经让休眠在1.2亿年的琥珀里的细菌“复活”。 89,90

- 盐里的细菌。2000年《自然》杂志(Nature)刊登了一篇论文,宣称已经复活了2.5亿年前的盐晶里的细菌。这些盐晶是从墨西哥一个600米深的地下矿窑里挖掘出来的。91,92

- 贝壳里的韧带. 在英国威尔特郡的斯温顿附近,伍顿巴西特的“集镇”旁有一些泥浆泉,不断“涌出”一些据说有1.65亿年的化石93。一位进化论古生物学家解释说:“一些双壳贝类的贝壳还带有原来的韧带,然而它们已经有上亿年了”。 94还有许多“闪闪发光的珍珠母贝壳”。

- 鲵蝾化石里的肌肉组织. 这件据称有1800万年的化石“有机地”保存了三维的肌肉组织。95里面有许多微观细节,包括“充满血液”的循环管道。研究人员评论这些组织展示“自从最初石化后只有非常轻微的变质……这是化石记录里保存得最完好的软组织。”96,97

- 乌贼墨汁化石和墨囊化石。一个石化的乌贼墨囊经“鉴定”有1.5亿年。它里面的墨汁被用来画了一只乌贼和写下它的拉丁文名称。一位进化论地质学家承认,“其结构和现代乌贼的墨汁相仿,所以我们可以用它写字。 它们可以像活的动物一样被解剖,你可以看见肌肉的纤维和细胞”。 98,99

总之,施韦策的问题,血细胞怎么可能保存6500万年,可以有另一个问法,“我现在可以看见血细胞和血管,检测到化学特征和磁场特征。而且我们观察到蛋白质和DNA降解得非常快,不可能保存几万年。那么它们怎么可能有6500万年之久呢?”

8. 放射晕

花岗岩里的钋放射晕强烈地提示,这些放射晕是快速形成的。成熟的铀放射晕有力地表明,从前曾有过放射性衰变的加速。煤化木材里双重的(球星或椭圆形)的钋放射晕,则提示虽然煤层之间“鉴定”出亿万年的时间差距,但里面的很多木材是在同一次大洪水灾难里被拔起并压缩的。再者,这些木材里的铀放射晕中心还有很多剩余的铀,挑战着这些煤层“已经确认的”亿万年的历史。罗斯仅曾试图回应快速形成的论点,并且也只是引用了一位业余地质学者在一个人本主义的刊物上发表的文章,把该作者都承认是猜想的形成方式定为教条。

放射晕是在某些矿物晶体里的球形微观结构,其直径通常为几十个微米(一微米是一百万分之一米)。放射晕常见于花岗岩里一种叫黑云母的云母矿中,但也有人在一颗钻石里发现了放射晕100。放射晕的形成是由于它的中央有一个含一种或多种发射性同位素的微小的放射芯。这些同位素放射出阿尔法粒子,从放射芯向四面八方扩散,使矿物变色。阿尔法粒子最终从矿物里的其它原子夺得两个电子,颜色的改变在那里也最强烈,这就是放射晕的外缘。

一种同位素放射出的阿尔法粒子会有一个特定的能量,这意味着阿尔法粒子在矿物里的扩散也有一个特定的距离。因此,阿尔法粒子所造成的球形变色区域具有该元素特征性的半径。再者,有的放射性同位素呈链式衰变,衰变链上的某些同位素也会放射阿尔法粒子,所以会形成多个同心球体。从截面上看,这些球形放射晕显示为一系列的同心圆。

例如,在 238U 的衰变链里有15种同位素,其中有八种放射阿尔法粒子(包括238U 本身),形成八个圆。在钋的同位素里面,218Po 形成三个圆,214Po 形成两个,而210Po 只形成一个。参见下面四种放射晕的示意图。101

快速形成

罗伯特·金特里(Robert Gentry)博士在很多年里是全世界领先的放射晕研究者。他的职业生涯大部分都是在田纳西州声望很高的橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratories )度过的,而且他在高影响度的科技期刊里发表了许多论文。102

他指出,有几种钋同位素的半衰期非常短:218Po (3.1 分钟)、214Po (164 微秒) 及210Po (138 天)。它们形成了一些“孤儿”放射晕,中间没有母元素238U 造成的直径较小的圆圈。

因为放射性元素经过10个半衰期之后,就只剩下千分之一(1/210),20个半衰期之后就只剩下百万分之一(1/220), 这意味着形成这些放射晕的时间不会超过大约20个半衰期。对于这些钋同位素来说,这一段时间就很短。而且放射晕必须是在固体里面形成的,因为在液体里面这些小小的球形印记会立即消散。那么这里有一个两难,一旦岩石凝固,钋就不能再进入放射芯的位置,尤其是在其衰变的短时间里。金特里检查了含放射晕的晶体是否有缝隙可以让矿物进到放射芯,把这个因素排除了。

但是金特里犯了一个错误,他直截了当地把它的意义说了出来:那就是,这些放射晕是底层花岗岩被快速创造的初步证据。那之后,论文发表的门就被关闭了,而且他的聘任合约也被终止了。103

对他的工作的批评有很多,但都不值一提。罗斯自然试图把金特里的证据打折扣(C&T:108-110)。 例如,罗斯引入“地质学家”魏克斐尔德(Jeffrey Richard Wakefield)作为一个权威(C&T:109)。但他却没有提到魏克斐尔德只是一位业余的地质学家,他是一位消防队员。罗斯只是在他的书最后的索引里引用魏克斐尔德,而引用的文章之一不是出自科学文献,而是出自无神论者资助的反创造论期刊《创造/进化》(Creation/Evolution) 104 。而且罗斯忽略了金特里详细的回应105 。

罗斯还宣称:

“还有两位地质学家,奥德穆(Leroy Odom)和林克(William Rink), 最近也发表论文回应金特里的钋衰变假说106 。他们首先指出有三种解释不了的放射晕。对其中一种,巨型晕,奥德穆和林克用另外一个叫空穴扩散的地质过程来解释。(我比较犹豫提起这种理论,因为它太复杂,很难用几句话就给不是学地质或固体物理的人解释清楚。我请你去找其他的地质学家或固体物理学家确证这项研究)。”

这一段里有很多以科学为名的虚张声势。我读过固体物理的研究生(不像罗斯),也问了受过地质学训练的同事,我们都不同意罗斯说的!他继续说道:

“空穴扩散产生放射晕是一个极其缓慢的过程。这更支持年老的地球,而不是瞬间创造。既然三种“神秘的”放射晕之一现在已经可以用正常的(地球年代久远的)、已知的物理过程来解释,作者们推断最终可以同样解释剩下的两种,包括金特里的钋218晕。”

尽管罗斯这样教条地宣称,他引用的作者并不认为他们已经驳斥了金特里。奥德穆私下写信给金特里,说 (黑体是另加的):

“发表在《科学》上的论文是一个意外的发现。我们并不是在做这个工作。论文已经表达得很清楚,我们并没有证明什么--仅仅是提出另一个解释而已。我们本来在论文标题后面放了一个问号,但显然编辑把它去掉了。”

罗斯也没有告诉他的读者奥德穆最多也只是解释了一种晕,而且还不是金特里用来作为证据的一种!它跟金特里的关键论证,钋放射晕,一点关系也没有。

迅速衰变的证据

对放射晕证明花岗岩迅速被造的论点,有一些批评似乎比较切实。一个主要的批评是在非底层花岗岩里也发现了放射晕,例如,在乔治亚州亚特兰大附近石头山的花岗岩里107 。这意味着放射晕不是原初创造的产物。不过,下面将要论证,放射晕虽然不能证明迅速创造,它们仍然是岩石迅速形成的证据。

再者,似乎只有238U衰变链中的短寿命同位素形成了放射晕,而235U 或232Th衰变链里相同的同位素却没有形成放射晕。这可以引出一个问题,为何神没有直接使用另外两个衰变链里的短寿命同位素制造放射晕呢?当然,这是把沉默当成论据,但这确实是与一些只与238U 衰变链相关的物理过程一致的。

不过,这并不意味着进化论者就再没有“微小的谜”了--远非如此!RATE(放射性同位素和地球的年龄)项目的创造论地质学家和物理学家们分析了他们鉴定为大洪水期间形成的花岗岩里的放射晕,108 例如,石头山花岗岩、库玛花岗闪长岩、和澳大利亚东南部的另外四个花岗岩体。他们不可能是在创世周形成的,因为很清楚他们是由大洪水积淀的含化石的沉积岩熔化形成的,而且挤进了其他大洪水积淀的岩层里。

这些岩石里都有黑云母颗粒,其中有很多放射晕。主要是 210Po放射晕--数量经常是214Po 或 238U放射晕的4至10倍--而218Po晕则很少见。但是库玛花岗闪长岩和澳大利亚东南部的另外四种花岗岩里238U放射晕的数量超过所有的Po放射晕。其中两种花岗岩里面214Po放射晕和210Po放射晕的数量相当。库玛花岗闪长岩里还有许多深色的、完全成型的Th放射晕。

U和Th的半衰期特别地长--分别为45.1亿年和141亿年。所以按照现在的衰变率,大量深色的、完全成型的U和Th放射晕表示从它们形成到现在至少已经有1亿年的放射性衰变了。但是这些岩石又显示是在大洪水那一年才迅速形成的,这表示在大洪水年里至少有1亿年(按现在的衰变率)的放射性衰变发生。那时地质过程在以灾难性的速度运作。不过,在后来形成的岩石里面却找不到这样的深色晕,尽管根据均变论的定年法应该还有完全足够的时间。如果这些岩石根本没有这么老,没有足够的时间让所需的衰变发生,这就可以解释了。

在大洪水岩石里观察到的放射晕是与大洪水那年放射性衰变突然加速一致的。这严重地破坏了放射性定年法(参下一章)。再者,这样的加速衰变应该在大洪水期间释放出大量的热,热能进而开启并驱动了在大洪水期间全球板块的运动。大量的地质变化就是这样灾难性地成就的,包括沉积岩层的区域性变形和地壳地幔岩石的熔化,形成了花岗岩和其他类型的岩浆。

钋放射晕仍然指向迅速形成!

虽然这些放射晕不可能是原始的,但是因为半衰期很短,它们一定是很快形成的。的确,钋一定是在它衰变之前就与它的母元素铀分开,并被传输和集中到放射芯。很可能钋和它的直接前体在附近的锆石里由铀衰变产生之后就被热水传输了一段很短的距离。这些放射芯是由晶格缺陷中的离子选择性地浓集钋同位素而形成的。浓集的钋在衰变时就形成了放射晕。因为热水是在花岗岩浆结晶过程中产生的,这个结晶过程也一定是非常快的,仅仅几天而已。因为这些水很快就把热量带走了。109

煤化木里的放射晕指向近期发生的大灾难!

金特里分析了从科罗拉多高原的铀矿里找到的、部分煤化的木材。 它们来自三个不同的地质构造里富铀的沉积岩110 。放射性“定年”给出的年龄是0.35至2.45亿年。因为我们已经接受这些木材不是原始的,那些对金特里其他工作的批评对这里的论述完全无效(如上所述,他的论点只需要修正,而不是放弃)。这里找到的主要放射晕是由210Po 产生的,只有一个圆。这些木材被富铀的溶液浸透,里面一些微点选择性地吸引钋原子。钋衰变之后形成放射晕 。

这里展示了在富铀和易渗透的环境里会发生什么情形--只有210Po放射晕形成。其他的钋放射晕没有形成,因为它们衰变太快,还没有时间在煤里扩散。这让我们可以推断渗透的时间:如果远超过一年,210Po应该在它集中到放射芯之前就衰变掉了;但一定超过一个小时,否则218Po放射晕就应该形成了。这也说明在花岗岩里其他钋放射晕的形成是特别迅速的。

圆形和椭圆形的钋双晕指向迅速的挤压

有许多放射晕是椭圆形的。这意味着它们形成之后被从一个方向挤压了。非常值得一提的是,有一些放射晕(如右图)有同心的一个圆和一个椭圆。这意味着在挤压之后,还有剩余的钋形成了第二个晕。换言之,渗透和挤压一共只能有几年的时间。即使我们接受某些晕是由210Pb 经过210Bi衰变为210Po产生的, 这也只允许22年的时间内完成渗透和挤压。

这些双晕指向一个灾难性的大洪水。洪水大面积地把大树连根拔起,堆积在一起,浸泡在富铀的水里。然后它们被大量沉淀的泥沙掩埋。泥沙将这些放射晕快速压缩。

再者,从三个不同的地质构造里都发现了这样的双晕。这些地质结构据称跨越了2亿年的时间。但这些完全相同的系列事件提示,它们是在同一次灾难中沉积下来的,然后在同一个地质运动中发生了变形。这与圣经里记载的全球性大洪水一致。

放射晕里的238U还没有足够的时间发生衰变

金特里使用了最先进的离子探针技术来分析这些煤化木里238U放射晕的放射芯。结果显示有很多铀,但只有极少的铅。238U 和在它衰变链终点上的206Pb 的比例为64000。如果衰变率一直没变,就表示这些铀只存在了几千年的时间,否则会有更多的铀衰变为铅。注意,这里的论述使用了常规放射定年的假设,来证伪亿万年的观点--用进化论者的武器来摧毁他们自己的论点。从三个地质构造中都得出类似的结果,表示它们实际上年龄相当,而不是相差2亿年。

9. 大陆的侵蚀

大陆正在被迅速地侵蚀111。如果有几十亿年的时间,它们早就被完全冲走了。这个问题在山区尤其严重,然而还有大片的平原几乎没有被侵蚀的迹象。罗斯提出地壳的隆起平衡了侵蚀现象,试图以此来回应大陆侵蚀的问题。但这不能解释为何存在被“鉴定”为非常古老的侵蚀面。

水在一直不断地侵蚀着陆地。它溶解许多的矿物质,使泥土和岩石松动,并把它们运送到海洋里。侵蚀的速度可以通过测量河流入海口的水流量和泥沙含量来估算。还有沿着河底滚动或被推着走的沉积物,这些比较难测量。考虑到罕见的灾难性事件,侵蚀率肯定更高。

不管怎样,沉积学家们根据他们对河流沉积的测量,已经计算出陆地消失的速度。他们表明,有的河流每1000年会将其流域的地面降低1米以上,但也有的在1000年内只冲掉1毫米深。全球的陆地平均高度每1000年降低大约60毫米(表11.1),这个数值的根据是每年有2400万吨的沉积物进入海洋。

|

表11.1 世界部分主要河流的侵蚀率:平均每1,000年其流域地面降低的程度,单位为毫米 |

|

|

河流 |

每千年地表降低的毫米数 |

|

渭河 |

1,350 |

|

黄河 |

900 |

|

恒河 |

562 |

|

阿尔卑斯莱茵河和罗讷河 |

340 |

|

圣胡安河(美国) |

340 |

|

伊洛瓦底江 |

280 |

|

底格里斯河 |

260 |

|

伊泽尔河 |

240 |

|

台伯河 |

190 |

|

印度河 |

180 |

|

长江 |

170 |

|

波河 |

120 |

|

加龙河和科罗拉多河 |

100 |

|

亚马逊河 |

71 |

|

阿迪杰河 |

65 |

|

萨凡纳河 |

33 |

|

波托马克 |

15 |

|

尼罗河 |

13 |

|

塞恩河 |

7 |

|

康涅狄格河 |

1 |

大陆为何还存在?

前面提到的速度听起来不算什么,但经过所谓的数十亿年时间,累加起来就很大了。在25亿年的时间里, 93英里(150公里)高的陆地都会被侵蚀掉。所以,如果陆地的侵蚀已经发生了数十亿年的时间,地球上应该没有陆地了。比方说,如果侵蚀速度保持在平均值,北美洲在一千万年内就被削平了112。注意这是最高限度,而不是实际年龄,但它远远小于所谓的25亿年的陆地年龄。

这是一个保守的估计,因为许多河流侵蚀其流域的速度远高于平均值(表11.1)113。即使使用最慢的每一千年1毫米,由于大陆的平均高度为623米,所有的陆地也应该早就消失了。再者,过去的气候更潮湿,我们现在测量到的侵蚀速度应该比过去慢。

山脉

对于古老的山脉来说,进化论者面对的问题更尖锐。一般地,山区由于坡陡沟深,侵蚀的速度最快。在巴布亚新几内亚、墨西哥和喜马拉雅山区,典型的侵蚀速度是每一千年1米114。在巴布亚新几内亚的一座火山上,侵蚀速度曾经高达每一千年19米115。

平原

对于一些所谓的古老平原,存在一个相反的问题。这些平原覆盖很大的面积,但看起来却像是全新的。难以相信平原可以存在亿万年的时间而看不见任何被侵蚀的迹象,也看不出平原上边曾被别的地层覆盖的迹象。例如,南澳大利亚的袋鼠岛有大约140公里长,60公里宽,非常平坦。但根据所含的化石和放射性定年法,它却被“鉴定”为1.6亿年116。在1.6亿年的时间里暴露在风雨中,地表应该形成一些沟壑,但这里几乎没有什么沟壑。

罗斯的回应:

罗斯试图回应这个论证,但只是谈到大陆的侵蚀,而没有提到山脉和平原的问题。他写道(C&T104):

“这个论证只看到等式的一边。问题在于它没有考虑到熔岩流、三角洲和大陆架的形成(由侵蚀的泥沙形成)、珊瑚礁的形成、以及板块碰撞产生的地壳上升在以大致相同的速度发生,有的时候甚至会远高于侵蚀的速度。例如,喜马拉雅山的高度正在以每年9毫米的速度增加,这是地壳上升的结果。自夏威夷1959年成为美国的一个州以来,熔岩流已经给它增加了几个平方英里的面积。”

但是他忽略了一个事实,用上升来平衡侵蚀,意味着在25亿年的时间里,山脉应该被侵蚀然后又生成了许多次。如果真是这样,在山区应该找不到古老的沉积层,因为它们已经被侵蚀掉然后重新形成许多次了。然而,很稀奇的是,从年轻到古老的、不同年龄的(根据进化论的定年法)沉积层在山区都存在。尽管相信古老地球论的地质学家们不顾“常理”地坚持这些年龄,所谓的古老侵蚀面对常规的定年法确实是一个很大的问题。

著名的地貌学家推戴尔( C. Rowl Twidale)写道:

“如果现代地貌的某些部分确实如实地考察的证据所显示的那么古老,那么它们不仅否定了常识和日常观察,而且对普遍的理论也有重大影响。”117

创造论气象学家麦克尔∙奥尔德(Michael Oard)写了一篇对推戴尔论文的回应,交给同一家期刊,但不出意料地被回绝了,就是因为它挑战年老地球/进化论的范式。118

总结

这一章不是要用科学来“证明”圣经的时间尺度。事实上,所有关于事物年龄的科学论证都只能是尝试性的。本章的要点在于,即使接受均变论的假设,也有许多物理过程指向一个“年轻的年龄”。所以,这是把进化论者的武器拿来对付他们自己。当罗斯试图反驳这些“地球年轻”的论证时,他忽略了其最细致、最新的阐述,或者歪曲之。

参考与注释

- 例如,耶稣在《马太福音》12:27对法利赛人的回应,“我若靠着别西卜赶鬼,你们的子弟赶鬼又靠着谁呢?这样,他们就要断定你们的是非”。祂是说如果祂的对手的假设是对的,这会反弹他们自己。进一步的讨论请参考J. Sarfati, “Loving God with All Your Mind: Logic and Creation”, J.Creation 12(2)142–151 (1998); creation.com/logic.

- 也参考G. Koukl, “Arguments That Commit Suicide, Stand to Reason”, www.str.org, July/August 2001.

- 鉴于日常重复的经验,他们对均变的相信并非无理,但哲学上这不是一个牢固的根基。二十世纪领军的逻辑学家伯特兰•罗素提到一只面对感恩节的火鸡安慰自己说,因为到现在为止它的头都还没有被砍掉,所以可以安全地假定这永远不会发生。

- J. Sarfati, “The Earth’s Magnetic Field: Evidence That the Earth Is Young”, Creation 20(2):15–19 (March– May 1998); creation.com/magfield.

- “The Earth: Its Properties, Composition, and Structure”, Encyclopædia Britannica 17:600, 15th ed., 1992.

- “居里点”,Encyclopædia Britannica 3:800, 15th ed., 1992, 以皮埃尔•居里(1859-1906)命名。他后来与夫人玛丽一起因对放射性的研究工作获得诺贝尔奖。

- 这是因为电阻的存在。电子在流动过程中与原子碰撞,开始随机运动,不再形成电流。在超导体里,电阻为零,所以电流可以无限保持。但是超导是一个低温现象,从来没有在接近地核温度的条件下被观察到。

- 参见 A. Lamont, 21 Great Scientists who Believed the Bible (Australia: Creation Science Foundation, 1995), p. 88–97.

- 这是楞次定律(H.F.E. Lenz,1804-1864)的效果,即感应电流的方向与感应源的方向相反。在这里,感应源是衰减的电流,所以感应电流的方向是要减慢衰减。

- 衰减是指数性的,一个起始电流为I,电阻为R,电感为L的简单电路,在t时间的电流为i = Ie-t/τ, 其中是时间常数L/R,即电流衰减为起始值的1/e (~37%)所需要的时间。对一个半径为a,电导率为τ,磁导率为μ 的球体,τ = σ μ a2π

- A. Lamont, 21 Great Scientists who Believed the Bible (Australia: Creation Science Foundation, 1995), p. 132–141.

- 技术上更具体地讲,“主要部分”是磁场的“偶极子”(两极,北极和南极)部分,占观察到的磁场的90%以上。偶极子部分磁场的产生源称为“偶记矩”,其强度在以每世纪5%的比率衰减。磁场剩下的10%请参考下面标题为【地磁场的多极子部分】的小节。

- K.L. McDonald and R.H. Gunst, “An Analysis of the Earth’s Magnetic Field from 1835 to 1965”, ESSA Technical Report, IER 46-IES 1, U.S. Government Printing Office, Washington, 1967.

- R.T. Merrill and M.W. McElhinney, The Earth’s Magnetic Field (London: Academic Press, 1983), p. 101–106.

- T.G. Barnes, Foundations of Electricity and Magnetism, 3rd edition (El Paso, TX: Barnes, 1977).

- F.D. Stacey, “Electrical Resistivity of the Earth’s Core”, Earth and Planetary Science Letters 3:204–206 (1967).

- 海底电流测量结果成为最流行的发电机模型的难题。— L.J. Lanzerotti et al., “Measurements of the Large-scale Direct-current Earth Potential and Possible Implications for the Geomagnetic Dynamo”, Science 229:47–49 (July 5, 1986)。另外,实测的磁场衰减率足以产生现在磁场强度所需要的电流,意思是没有证据支持一个现在正在工作的自维持发电机,即使曾经有过。

- G.A. Glatzmaier and P.H. Roberts, “A Three-Dimensional Convective Dynamo Solution with Rotating and Finitely Conducting Inner Core and Mantle”, Phys. Earth Planet. Inter. 91:63–75 (1995).

- G.A. Glatzmaier and P.H. Roberts, “A Three-Dimensional Self-Consistent Computer Simulation of a Geomagnetic Field Reversal”, Nature 377:203-209 (1995).

- R. Humphreys, “Can Evolutionists Now Explain the Earth’s Magnetic Field?” CRSQ 33(3):184–185 (December 1996).

- FoG:156; 重复出现在 H. Ross, “Biblical Evidence for Long Creation Days”, www.reasons.org, December 2, 2002.

- R. Humphreys, “Reversals of the Earth’s Magnetic Field During the Genesis Flood”, in R.E. Walsh et al., editors, Proceedings of the First International Conference on Creationism, Creation Science Fellowship, Pittsburgh 2:113–126 (1986). 运动的导电液体会带动磁力线,这会激发新的电流,产生新的相反方向的磁通量。也参见对他的访谈,记录在Creation 15(3):20–23 (1993).

- J. Baumgardner, papers in “Forum on Catastrophic Plate Tectonics”, J.Creation 16(1):57–85 (2002); creation. com/cpt_forum.

- R. Humphreys, discussion of J. Baumgardner, “Numerical Simulation of the Large-scale Tectonic Changes Accompanying the Flood”, in R.E. Walsh et al., editors, Proceedings of the First International Conference on Creationism, Creation Science Fellowship, Pittsburgh 2:29 (1986).

- R.S. Coe and M. Prévot, “Evidence Suggesting Extremely Rapid Field Variation During a Geomagnetic Reversal”, Earth and Planetary Science 92(3/4):292–298 (April 1989). See also the reports by Ph.D. geologist Andrew Snelling, Creation 13(3):46–50, 13(4):44–48 (1991).

- R.S. Coe, M. Prévot, and P. Camps, “New Evidence for Extraordinarily Rapid Change of the Geomagnetic Field During a Reversal”, Nature 374(6564):687–692 (1995); see also A. Snelling, J.Creation 9(2):138–139 (1995).

- See note 10. 参注10.

- R. Ecker, Dictionary of Science and Creationism (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1990), p. 105.

- J. Sarfati, “The Earth’s Magnetic Field: Evidence That the Earth Is Young”, Creation 20(2):15–19 (March– May 1998); creation.com/magfield.

- R. Humphreys, “Physical Mechanism for Reversals of the Earth’s Magnetic Field During the Flood”, in R.E. Walsh and C.L. Brooks, editors, Proceedings of the Second International Conference on Creationism, Creation Science Fellowship, Pittsburgh 2:129–142 (1990).

- Barraclough, Geophy. J. Roy. Astr. Soc. 43:645–659 (1975).

- R. Humphreys, “The Earth’s Magnetic Field Is Young”, Impact 242 (August 1993); www.icr.org/article/ earths-magnetic-field-young/.

- R. Humphreys, “The Earth’s Magnetic Field Is Still Losing Energy”, CRSQ 39(1)1–11 (March 2002); www. creationresearch.org/crsq/articles/39/39_1/GeoMag.htm.

- 赫尔曼•冯•亥姆霍兹(Hermann von Helmholtz, 1821-1894)提出引力坍缩是太阳的能量来源。这能持续的时间远远达不到数十亿年。不过,标准物理证明太阳的核心温度足以使核聚变发生,而且产生的中微子已经被我们探测到。但中微子数量不足,所以以前曾提议太阳2/3的能量来自引力坍缩。这样说的一个前提,是当时粒子物理的标准模型假定中微子的静止质量为零,不会振荡。不过,现在似乎有决定性的证据表明中微子可以振荡,那么标准的粒子模型就错了。参见J. Lisle, “Missing Neutrinos Found! No Longer an ‘Age’ Indicator”, J.Creation 16(3):123–125 (2002).

- 四个氢原子(原子量为1.008)转化成一个氦原子(原子量为4.0039)损失0.0281个原子质量单位(1 AMU = 1.66 x 10–27 kg),释放出4.2 x 10–12 焦耳的能量。

- R.V. Gentry, G.L. Glish, and E.H. McBay, “Differential Helium Retention in Zircons: Implications for Nuclear Waste Containment”, Geophysical Research Letters 9(10):1129–30 (October 1982). See also Gentry’s book: Creation’s Tiny Mystery, 3rd edition (Knoxville TN: Earth Science Associates, 1992), p. 169–170, 263–264.

- R. Humphreys, “Nuclear Decay: Evidence for a Young World”, Impact 352 (October 2002); see also creation. com/helium-evidence-for-a-young-world-continues-to-confound-critics, 29 November 2008. D.R. Humphreys, S.A. Austin, J.R. Baumgardner, and A.A. Snelling, “Helium Diffusion Rates Support Accelerated Nuclear Decay”, in R.L. Ivey Jr., editor, Fifth International Conference on Creationism, p. 175–196, Creation Science Fellowship, Pittsburgh, Pennsylvania (August, 2003); www.icr.org/article/helium-diffusion- nuclear-decay/.

- RTB对RATE项目的批评,“信仰的理由”广播电台,2003年9月18日,太平洋时间晚6点到8点。主持人:Krista Bontrager; 现场参与人: 罗斯,拉那(Fazale Rana), 和 哈门(Marg Harmon); 电话接入: 罗杰•威恩斯(Roger Wiens)。

- 也参见 L. Vardiman, “Ross Criticizes RATE without Doing His Homework”, creation.com/ross-criticizes- rate-without-doing-his-homework, October 2, 2003. R. Humphreys, creation.com/helium-evidence-for-a-young-world-continues-to-confound-critics.

- J. Sarfati, “Salty Seas: Evidence for a Young Earth”, Creation 21(1):16–17 (December 1998–February 1999); creation.com/salty.

- E. Halley, “A Short Account of the Cause of the Saltness [sic] of the Ocean, and of the Several Lakes That Emit No Rivers; with a Proposal, by Help Thereof, to Discover the Age of the World”, Philosophical Transactions of the Royal Society of London 29:296–300 (1715); cited in S.A. Austin and D.R. Humphreys, “The Sea’s Missing Salt: A Dilemma for Evolutionists”, in R.E. Walsh and C.L. Brooks, editors, Proceedings of the Second International Conference on Creationism, Vol. II, p. 17–33 (1990).

- J. Joly, “An Estimate of the Geological Age of the Earth”, Scientific Transactions of the Royal Dublin Society, New Series, 7(3) (1899); reprinted in Annual Report of the Smithsonian Institution (June 30, 1899), p. 247– 288; cited in S.A. Austin and D.R. Humphreys, “The Sea’s Missing Salt: A Dilemma for Evolutionists”, in R.E. Walsh and C.L. Brooks, editors, Proceedings of the Second International Conference on Creationism, Vol. II, p. 17–33 (1990).

- S.A. Austin and D.R. Humphreys, “The Sea’s Missing Salt: A Dilemma for Evolutionists”, in R.E. Walsh and C.L. Brooks, editors, Proceedings of the Second International Conference on Creationism, Vol. II, p. 17–33 (1990). 因篇幅的限制,如果需要更多细节,请参考这篇论文。

- W.S. Moore”,Large Groundwater Inputs to Coastal Waters Revealed by 226Ra Enrichments”, Nature 380(6575):612–614 (April 18, 1996); perspective by T.M. Church, “An Underground Route for the Water Cycle”, same issue, p. 579–580.

- 同上,580页,Church评论到,“有大量SGWD进入近海的结论有可能从根本上改变我们对海洋化学质量平衡的理解。”

- From J. Sarfati, “Exploding Stars Point to a Young Universe: Where Are All the Supernova Remnants?” Creation 19(3):46–48 (June–August 1997); creation.com/SNR. This is based on a paper by K. Davies, “Distribution of Supernova Remnants in the Galaxy”, in R.E. Walsh, editor, Proceedings of the Third International Conference on Creationism (1994): p. 175–184. See also Davies, K., The Cygnus Loop—a case study, J. Creation 20(3):92-94, 2006.

- See the article “Supernova”, Encyclopædia Britannica, 11:401, 5th edition (1992).

- K. Davies, “Distribution of Supernova Remnants in the Galaxy”, in R.E. Walsh, editor, Proceedings of the Third International Conference on Creationism (1994) has detailed observational limitation formulae.

- “绝热”意思是“与外界没有热交换。”在第二期里,SNR几乎没有热量损失。

- “恒温”意思是“温度保持不变”。在第三期,SNR应该保持在同一个温度,把多余的热量辐射出去。

- 超新星爆炸的能量和星际空间里的氢原子数量之比。

- D.H. Clark and J.L. Caswell, “A Study of Galactic Supernova Remnants, Based on Molonglo–Parkes Observational Data”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 174:267–306 (1976).

- D=SNR直径,N(D)=直径小于D的SNR数量。

- 这与第五章里讨论的拉塞尔•汉弗莱斯白洞宇宙学是符合的。他在这里有解释: creation.com/spiral 。

- J. Sarfati, “Comets: Portents of Doom or Indicators of Youth?” Creation 25(3):36–40 (June–August 2003).

- Frank Whipple的模型,例如,F.L. Whipple, “Background of Modern Comet Theory”, Nature 263:15 (September 2, 1976). 他更正式的表述是“脏冰彗核”。 G. Kuiper, “Present Status of the Icy Conglomerate Model”, in J. Klinger, D. Benest, A. Dollfus, and R. Smoluchowski, editors, Ices in the Solar System (Dordrecht, Holland: D. Reidel Publishing, 1984), p. 343–366.

- C. Wieland, “Halley’s Comet: Beacon of Creation”, Creation 8(2):6–10 (March 1986); creation.com/halley. The most thorough article is D. Faulkner, “Comets and the Age of the Solar System”, J.Creation 11(3):264–273 (1997); creation.com/comet.

- 这是出自开普勒的行星运行第三定律,a3 = p2,a是以AU为单位的轨迹半长轴,p是以年为单位的周期。

- C. Sagan and A. Druyan, Comets (London: Michael Joseph, 1985), p. 175.

- S.A. Stern and P.R. Weissman, “Rapid Collisional Evolution of Comets During the Formation of the Oort Cloud”, Nature 409(6820):589–591 (2001). D. Faulkner, “More Problems for the ‘Oort Comet Cloud,’ ” J.Creation 15(2):11 (2001); creation.com/oort.

- M.E. Bailey, “Where Have All the Comets Gone?” Science 296(5576):2251–2253 (June 21, 2002), perspective on Levison, following footnote.

- H.F. Levison et al., “The Mass Disruption of Oort Cloud Comets”, Science 296(5576):2212–2215 (June 21, 2002).

- J.M. Parker, editor, Distant EKOs: The Kuiper Belt Electronic Newsletter 27 (January 2003); www.boulder.swri. edu/ekonews/issues/past/n027/html/index.html.

- “夸欧尔”这个名字来自通瓦人( San Gabrielino的印地安人)的创世神话。 夸欧尔是在2002年6月被帕萨迪纳加州理工大学的楚基罗(Chad Trujillo) 和 布郎(Mike Brown)发现的。

- J. Lisle, “The Short-period Comets ‘Problem’ (for Evolutionists): Have Recent ‘Kuiper Belt’ Discoveries Solved the Evolutionary/Long-age Dilemma?” J.Creation 16(2):15–17 (2002); creation.com/kuiper.

- D. Faulkner, “The Dubious Apologetics of Hugh Ross”, J.Creation 13(2):52–60 (1999); creation.com/ross_apol. 福柯纳博士写信之后,过了几年,罗斯在他的广播节目里采访了他。罗斯的网站上引用了几篇关于奥尔特星云和柯伊伯带的论文。

- D. DeYoung, “The Earth-Moon System”, in R.E. Walsh and C.L. Brooks, editors, Proceedings of the Second International Conference on Creationism 2:79–84 (1990); J. Sarfati, “The Moon: The Light That Rules the Night”, Creation 20(4):36–39 (September–November 1998); creation.com/moon.

- 角动量=mvr,是质量、速度和距离的积, 在一个孤立系统里是守恒的(不变的)。

- 这是因为潮汐力是与距离的三次方成反比的。所以月球远去速度dR/dt = k/R6,其中k是个常数,等于(目前速度:0.04m/年)x(目前距离:384,400,000m)6=1.29x1050m7 /年。

- 对前注的微分方程积分可以得到从Ri 到Rf 的时间为t = 1/ 7k(Rf 7 - Ri 7)。对Rf =目前距离,Ri =洛希极限,t=1.37 x 109 年。如果Ri = 0, 地球和月球是挨着的,结果也差不多,因为当月亮很近时,远去速度非常高(潮汐作用非常大)。

- K.J. Krelove, The Earth-Moon Tidal System, Marine Geology honors paper, Pennsylvania State University, May 2000; www.personal.psu.edu/users/k/j/kjk176/Earth-Moon.htm, accessed December 12, 2002.

- C.P. Sonett, E.P. Kvale, A. Zakharian, M.A. Chan, and T.M. Demko, “Late Proterozoic and Paleozoic Tides, Retreat of the Moon, and Rotation of the Earth”, Science 273:100–104 (1996).

- 参见注70。

- 同上。

- C. Wieland, “Sensational Dinosaur Blood Report!” Creation 19(4):42–43 (September–November 1997); creation.com/dino_blood, based on research by M. Schweitzer and T. Staedter, “The Real Jurassic Park”, Earth (June 1997): p. 55–57.

- M. Schweitzer and T. Staedter, “The Real Jurassic Park”, Earth (June 1997): p. 55–57.

- M. Schweitzer, Montana State University Museum of the Rockies, cited on p. 160 of V. Morell, “Dino DNA: The Hunt and the Hype”, Science 261(5118):160–162 (July 9, 1993).

- 参见注75。

- H.M. Schweitzer et al., “Heme Compounds in Dinosaur Trabecular Bone”, PNAS 94:6291–6296 (June 1997); www.pnas.org/cgi/reprint/94/12/6291.pdf.

- 施韦策给J. DeBaum的信, 2002.

- C. Wieland, “Evolutionist Questions CMI Report: Have Red Blood Cells Really Been Found in T. rex Fossils?” creation.com/RBC (March 25, 2002). See also “Schweitzer’s Dangerous Discovery”, creation.com/schweit, 19 July 2006.

- Muyzer et al., Geology 20:871–874 (1992).

- Christina Nielsen-Marsh, Biomolecules in fossil remains: Multidisciplinary approach to endurance, The Biochemist 24(3):12–14, June 2002; www.biochemist.org/bio/02403/0012/024030012.pdf.; Shaun Doyle, The Real Jurassic Park, Creation 30(3):12–15, 2008; creation.com/real-jurassic-park.

- Golenberg, E.M., et al., Chloroplast DNA sequence from a Miocene Magnolia species, Nature 344:656–658, 12 April 1990; commentary by Karl J. Niklas, Turning over an old leaf, same issue, p. 587.

- Wieland, C., ‘Oldest’ DNA—an exciting find! Creation 13(2):22–23, 1991; creation.com/oldestdna.

- 如一位古老地球进化论者、拉筹伯大学(澳大利亚维多利亚)的遗传学研究员凯尔(Benjamin Kear )所说:“问题是,当我们讨论古代的DNA时,一般是指最多几千年。DNA非常非常快就变质了。……” ABC国家电台的“科学秀”,2009年12月5日首次播出,www.abc.net.au.

- Bidle, K.D. et al., Fossil genes and microbes in the oldest ice on Earth, Proceedings of the National Academy of Sciences 104(33):13455–13460, 2007.

- Catchpoole, D., ‘Sleeping Beauty’ bacteria, Creation 28(1):23, 2005; creation.com/sleeping. See also Catchpoole, D., More ‘Sleeping Beauty’ bacteria, creation.com/moresleep.

- Greenblatt, C.L. et al., Diversity of microorganisms isolated from amber, Microbial Ecology 38:58–68, 1999.

- Catchpoole, D., Amber needed water (and lots of it), Creation 31(2):20–22, 2009.

- Vreeland, R.H., Rosenzweig, W.D., Powers, D.W., Isolation of a 250 million-year-old halotolerant bacterium from a primary salt crystal, Nature 407(6806):897–900, 2000.

- Salty saga, Creation 23(4):15, 2001; creation.com/saltysaga.

- Snelling, A. A., ‘165 million year’ surprise, Creation 19(2):14–17, March–May 1997; creation.com/ ligaments165ma.

- Nuttall, N., Mud springs a surprise after 165 million years, The Times, London, p. 7, 2 May 1996.

- McNamara, M. et al., Organic preservation of fossil musculature with ultracellular detail, Proceedings of the Royal Society B, published online before print 14 October 2009 | doi: 10.1098/rspb.2009.1378.

- ‘Ancient muscle tissue extracted from 18 million year old fossil’, www.physorg.com, 5 November 2009.

- Wieland, C., Best ever find of soft tissue (muscle and blood) in a fossil, creation.com/muscle-and-blood-in- fossil, 11 November 2009.

- 英国地质调查局的魏尔比(Phil Wilby)博士,引用于“发现侏罗纪时代的乌贼墨汁”,BBC新闻,news.bc.co.uk/2/hi/uk_news/england/wiltshire/8208838.stm, 2009年8月19日。

- Wieland, C., Fossil squid ink that still writes! creation.com/fossil-squid-ink, 15 September 2009; Creation 32(1):9, 2010.

- M. Armitage, “Internal Radiohalos in a Diamond”, J.Creation 9(1):93–101 (1995).

- R.V. Gentry, Creation’s Tiny Mystery (Knoxville, TN: Earth Science Associates, 1988), p. 278.

- R.V. Gentry, “Radioactive Halos”, Annual Review of Nuclear Science 23:347–362 (1973). R.V. Gentry, “Spectacle Halos”, Nature 258:269–270 (1975). R.V. Gentry, “Radiohalos in a Radiochronological and Cosmological Perspective”, Science 184:62–66 (1974). R.V. Gentry et al., “Radiohalos in Coalified Wood: New Evidence Relating to the Time of Uranium Introduction and Coalification”, Science 194:315–318 (1976).

- R.V. Gentry, Creation’s Tiny Mystery (Knoxville, TN: Earth Science Associates, 1988).

- J.R. Wakefi “Gentry’s Tiny Mystery — Unsupported by Geology”, Creation/Evolution XXII:13–33 (1988).

- See Gentry, Creation’s Tiny Mystery, second edition, which replies to Wakefield.

- A.L. Odom and W.J. Rink, “Giant Radiation-induced Color Halos in Quartz: Solution to a Riddle”, Science 246:107–109 (1989).

- M. Armitage, “New Record of Polonium Radiohalos, Stone Mountain Granite, Georgia”, J.Creation15(1):82–84 (2001). T. Walker, “New Radiohalo Find Challenges Primordial Granite Claim”, J.Creation 15(1):14–16 (2001) [perspective on Armitage, previous footnote].

- A. Snelling, “Polonium Radiohalos: The Model for Their Formation Tested and Verified”, ICR Impact 386 (August 2005); www.icr.org/article/polonium-radiohalos-model-for-their-formation-test/.

- A. Snelling, “Radiohalos — Significant and Exciting Research Results”, ICR Impact 353 (November 2002); www.icr.org/.

- A recent popular-level article is S. Taylor, A. McIntosh, and T. Walker, “The Collapse of ‘Geologic Time’: Tiny Halos in Coalified Wood Tell a Story That Demolishes ‘Long Ages,’ ” Creation 23(4):30–34 (September– November 2001); creation.com/radiohalo. R.V. Gentry et al., “Radiohalos in Coalified Wood: New Evidence Relating to the Time of Uranium Introduction and Coalification”, Science 194:315–318 (1976).

- T. Walker, “Eroding Ages”, Creation 22(2):18–21 (March–May 2000); creation.com/erosion.

- Ariel Roth, Origins: Linking Science and Scripture (Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing, 1998), p. 271, quotes Dott and Batten, Evolution of the Earth (New York: McGraw-Hill, 1988), p. 155, and a number of others.

- From Ariel Roth, Origins: Linking Science and Scripture (Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing, 1998), p. 264.

- Ariel Roth, Origins: Linking Science and Scripture (Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing, 1998), p. 266.